赤ちゃん・子育て

赤ちゃん・子育て

離乳食が始まると、ママやパパの不安や心配事が増えるもの。

そんな中で、子どもが離乳食を食べないことに悩む人も少なくありません。

では、食べない理由とは何でしょうか?

そして、月齢別にどのような対策が必要でしょうか?

本記事では、そんな悩みに答えるため、離乳食を食べない理由と月齢別の対策をご紹介します。

子どもが離乳食を食べない理由は様々ですが、主な要因として次のようなものが考えられます。

- 離乳食への興味がなくなってしまう

- 味覚発達による食材の好みの変化

- 口の中の未発達が食べられない原因

- 体調や環境が原因

これらの理由を踏まえ、月齢別に対策を考えていくことが大切です。

- 初期(生後5~6ヶ月):舌の運動を促すようなスプーンの使い方や、遊びを取り入れながら食べてもらえるように工夫する

- 中期(生後7~8ヶ月):食材の味を確認しながら、バラエティ豊かなメニューを提供する

- 後期(生後9~11ヶ月):手づかみ食べや個別の食材への興味を引き出す工夫をする

- 完了期(生後12~18ヶ月):親子で一緒に食事を楽しむ時間を大切にし、食べる楽しさを伝える

子どもの成長を確認できるポイントとして、体重増加や行動・様子の変化があります。これらの変化を見て、無理に食べさせようとせず、栄養士に相談すべきタイミングも把握しておくことが大切です。この記事で、離乳食を食べない理由を理解して月齢ごとのお悩み解決にお役立てください。

子どもが離乳食を食べない理由を解説

子どもが離乳食を食べない理由はいくつか考えられます。

まず、食感や味覚を感じる舌がまだ発達途中のため、食べるのが難しいことが挙げられます。

また、お腹がいっぱいで食事に興味を示さないこともありますし、子ども自身が不機嫌だったり、体調が悪い場合も食べないことがあります。

理由は複数存在するので、ママやパパは子どもの様子を観察し、適切な対策を考えてあげることが大切です。

離乳食への興味がなくなってしまう

離乳食は子どもにとって初めての食事で、興味を持って試しますが、次第に慣れてしまい、興味を失って食べなくなることがあります。

また、食材や味のバリエーションが乏しい場合、飽きてしまうこともあります。

このような場合、ママやパパは食材や調理方法を工夫して、子どもの興味を引くことが大切です。

離乳食を手づかみで食べさせることも、探求心を育むことができ、食べる楽しみを感じてもらえるので効果的です。

味覚発達に伴う食材の好みの変化

味覚発達に伴い、子どもが離乳食を食べなくなる理由として、食材の好みの変化が考えられます。

味覚が発達するにつれ、甘味や塩味に対する反応が強くなり、苦味や酸味に対する嗜好が変化します。

また、野菜や果物の種類が増えるにつれて、子どもの好みがより明確になり、食べたいものと食べたくないものがはっきりと分かれてくるようになります。

このような場合、好みに合わせた食材選びや調理法を試すことが大切です。

また、食材の好みや味付けが固定化されないように、さまざまなものを試すことが重要です。

幼児期に味覚の発達を促すためには、離乳食の時期に栄養バランスの良い食事とともに、新しい食材や味にチャレンジする機会を作ることが大切です。

口の中の未発達が理由で食べられない可能性

子どもが離乳食を上手に食べられない理由の一つは、口の中の発達に関係しています。

月齢によって舌の動きや噛む力がまだ十分ではないため、食べ物をうまくかみ砕いて飲み込めないことがあるのです。

また、舌の動きが不十分なために、のどの奥まで食べ物を運ぶのも難しい場合があります。

このような状況下では、子どもは食べることに対して不安を感じ、離乳食に対して興味を持ちにくくなります。

そんな時、ママやパパができる対策は、子どもの成長に合わせた柔らかさや形状の食材を選び、栄養バランスを考えたメニューを用意することです。

中期や後期の離乳食では、食材を柔らかく煮たり、すりつぶしたりして、子どもが食べやすい状態に調整してあげましょう。

加えて、子どもが自分で食べ物に触れたり、手づかみで食べられるように環境を整えることも大切です。

様子を見ながら、無理なく進めていくことが心配や不安の解消につながります。

体調や環境が原因で食べなくなることも

子どもが離乳食を食べない理由には、健康や環境が関係していることがあります。

例えば、アレルギー、歯固めの時期など、子どもの体調がすぐれない時は食欲が落ちることがあります。

また、周りの大人が「食べさせよう、食べさせよう」とすることで、子どもが無意識にプレッシャーを感じてしまう、食べなくなる原因になることがあります。

これらの問題に対処するためには、まず子どもの健康状態や生活環境を確認し、問題がある場合は適切な対策をとりましょう。

小児科医に相談したり、専門の栄養士や支援団体にアドバイスを求めることも役立ちます。

さらに、食事の雰囲気を和やかに保ち、親子で楽しむ時間にすることで、子どもの食べる意欲を引き出すことができます。

子どもをベビーチェアに座らせて、一緒に家族で食卓を囲み、話しかけながら食事を促すなど、雰囲気づくりも重要です。

食事の後は、普段から気に入っているおもちゃで遊んだり、本を読んであげたりするなど、遊びやリラックスできる時間を設けることも大切です。

月齢別・離乳食を食べないときの対処法

離乳食の月齢別対処法については、以下のポイントがあります。

- 初期(生後5~6ヶ月):母乳やミルクと一緒に野菜などの柔らかい食材を少量ずつ与え、子どもが食に慣れるようにしましょう。

- 中期(生後7~8ヶ月):舌の動きが発達し始めるので、食材の形状や硬さを少しずつ変えていくことがおすすめです。

- 後期(生後9~11ヶ月):食材や調理方法を工夫し、子どもが自分で食べたいと思う環境を作りましょう。

ママやパパが自分の子どもの月齢や発達に合わせた対策を取り入れ、焦らず無理なく進めることが大切です。

また、他のママやパパと情報交換をすることで、新たな方法や工夫を学ぶこともできます。

参考になるレシピやコツは、専門サイトや書籍などで確認しましょう。

初期:生後5~6ヶ月での対策ポイント

離乳食初期の対策ポイントは、母乳やミルクと一緒に野菜などの柔らかい食材を少量ずつ与え、子どもが食に慣れるようにすることです。

基本的に離乳食は1日1回で、あとはミルクで補うようにしましょう。

まず、舌の動きを促すためにスプーンで食材を口に運び、上手に飲み込むための練習をしましょう。

食材は、蒸した野菜や柔らかく煮た果物がおすすめで、味付けはしなくてよいです。。

また、食事の進め方も重要で、一般的には1つの食材を安定して食べられるまで3日ほど続け、次の食材に進むといった方法が取られます。

さらに、毎日どれだけの量を食べるか確認する中で適切な量を把握し、無理に食べさせず、子どもの様子や個人の発達に合わせて進めましょう。

口の中で食材を咀嚼するためにゆっくりと時間をかけて食べさせることが大切です。

中期:生後7~8ヶ月での対策ポイント

中期の対策ポイントは、食材の形状や硬さを少しずつ変えていくことです。

この時期には舌の動きがしっかりしてきて、舌を上下左右に動かせるようになります。

手で食材をつかむ力も身につくため、手づかみ食べの練習を始めるのがおすすめです。

基本的に離乳食は1日2回で、あとはミルクで補うようにしましょう。

食材は、柔らかい野菜や果物、また魚や肉も少しずつ取り入れていくと栄養バランスも良いです。

味付けについては、塩分や砂糖は控えつつ、食材本来の味わいを提供しましょう。

最後にママやパパが食べ物を口に運ぶサポートをしっかり行い、子どもが安心して食べ物に取り組める環境を整えましょう。

後期:生後9~11ヶ月での対策ポイント

後期では、子どもが食事を楽しめるように、栄養バランスを考慮しながら食材や調理法をバリエーション豊かにすることが大切です。

手づかみ食べに慣れてきたら、スプーンで食材を運ぶ練習を進めましょう。

野菜や果物、肉や魚も慣れてくるので、積極的にレシピやメニューの幅を広げていくことがおすすめです。

この頃になると、1日3回離乳食を食べさせても問題ないケースが多いです。残りはミルクで補いましょう。

また、調味料を使うのこの時期からです。味付けも徐々に様々なものを試し、舌の感覚を育てることも重要です。

子どもも成長し、親も子育てに慣れてくるため、今後の幼児食のための準備を始めましょう。

完了期:生後12~18ヶ月での対策ポイント

完了期の離乳食における対策ポイントは、まず食材のバリエーションを増やし、興味を持たせることが大切です。

具体的には、新しい食材を試すだけでなく、調理方法も変えてみましょう。

また、子どもの発達に合わせて、自分で食べる練習を促すことが重要です。手づかみ食べやスプーンの使い方を教えることで、食べ物への興味や食事への関心を高められます。

同時に、子どもの栄養バランスにも気を配りましょう。

基本的には、野菜とたんぱく質源(肉、魚、豆腐など)をメインに、適切な量の炭水化物(米やパン)を取り入れることがおすすめです。

この頃から、ミルクはなくし、離乳食だけに移行するのがいいでしょう。これにより、自然と幼児食への移行がスムーズに進みます。

子どもが成長しているかを確認するポイント

子どもの成長を確認するためには、以下のようなポイントに注目してみましょう。

- 体重・身長の増加: 定期的に体重・身長を計測し、順調に成長しているかチェックすることが大切です。

- 発達段階の達成: 生後12~18ヶ月の間に、歩行、言葉、手先の器用さなどの発達が進むことが期待されます。個々のペースには差がありますが、観察することで成長を感じられます。

- 食事の摂取量: 食事の量が徐々に増え、多様な食材や味に興味を示すようになります。

これらの成長を確認することで、ママやパパの不安や心配が軽減され、安心感を持つことができます。

体重増加が確認できない場合の安心ポイント

体重が増えてないからといって、過度に心配する必要はありません。

動きが活発な子どもだと、しっかり栄養をとっている場合でも、体重が増えないこともあります。

また、1ヶ月単位などの短期だけではなく、3ヶ月単位、半年単位など時間軸で体重の変化を見るようにしましょう。

1ヶ月前と比べて体重が増えてなくても、3ヶ月前と比べて体重が増えていれば、順調に成長している証拠になります。

子どもの行動や様子から見る発達の兆し

子どもの成長は、食事の様子だけではなく、他の行動や表情にも現れます。食べ物に慣れるペースや興味を示すタイミングは個人差があるので、焦らずに見守りましょう。

例えば、子どもが自分でスプーンを持ちたがる、食べ物に手を伸ばす、興味を示すといった行動は、食に対する好奇心が芽生え始めている証拠です。

よだれが増えたり、手を口に持っていき噛んだり吸ったりする行動は、口周りの筋肉が発達している兆しです。

舌を動かして食べ物を押し出したり、「ブーブー」と発音しながら食べ物を吹いたりするような食べ物を嫌がる行動も、舌や口の周りの筋肉が徐々に発達していないとできません。

最初はうまくいかなくても、こうしたサインから成長を感じ取ることができます。

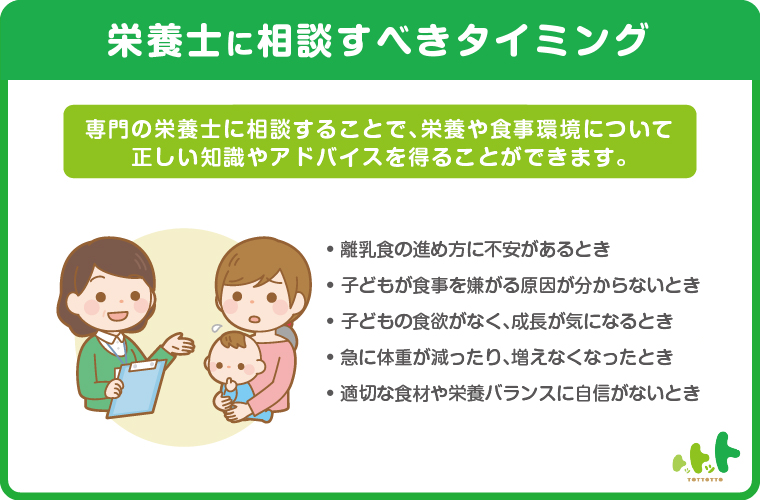

栄養士に相談すべきタイミング

子どもの食事や栄養に関して、不安や疑問を感じる時は栄養士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。では、どのようなタイミングで栄養士に相談したらよいのでしょうか?

- 離乳食の進め方に不安があるとき

- 子どもが食事を嫌がる原因が分からないとき

- 子どもの食欲がなく、成長が気になるとき

- 急に体重が減ったり、増えなくなったとき

- 適切な食材や栄養バランスに自信がないとき

多くの自治体では、保健所や子育て支援センターなどで栄養士による相談を無料で受け付けています。まずは地域の役所や保健所に問い合わせてみましょう。

また、地域の子育てサロンや育児イベントに参加するのもおすすめです。栄養士を招いての講演会や相談会が行われることがあります。こうしたイベントに参加することで、気軽に栄養の悩みを相談したり、他のママやパパと情報交換したりすることができます。地域の広報誌や児童館の掲示板、インターネットで情報をチェックしてみましょう。

相談の際は、気になることを事前にリストアップし、子どもの食生活や体調、成長の様子をできるだけ詳しく伝えると、より的確なアドバイスを受けることができます。

子どもの離乳食悩み解決・まとめ

子どもの離乳食に関する悩みは、多くのママやパパに共通するものです。

食材選びや栄養バランス、食事の進め方など、様々なポイントで不安が生じることがあります。

この記事の内容を参考に離乳食を進めてみてください。、子どもの成長をサポートし、親子の絆を深めることができる手助けになれば嬉しいです。

不安になった時は、栄養士に相談することで、より具体的な解決策も見つかるでしょう。