赤ちゃん・子育て

赤ちゃん・子育て

「なかなか泣き止まなくて眠れない」

「泣き声が大きすぎてご近所へ迷惑がかかるのでは?」

赤ちゃんの夜泣きに心労をかかえるママ・パパもいらっしゃるでしょう。

ただし慌てて間違った対応をしてしまうと、赤ちゃんの発達や命に危険が及ぶ可能性もあります。

本記事では「絶対にやってはいけない夜泣き対策」を、以下のように0歳~3歳頃までと幅広くご紹介します。

| 月齢 | 主な対処法 |

| 新生児~生後6ヶ月未満 | ミルクをあげる・オムツ替えをするなど |

| 生後6ヶ月~1歳 | 睡眠リズムを整え、眠りやすい環境を作るなど |

| 2歳~3歳 | 生活習慣を整えるなど |

夜泣きの原因に合わせた対処法もまとめているので、育児が初めてという方もぜひ参考にしてください。

赤ちゃんの夜泣きは発達の過程なので仕方のない部分もありますが、原因と対策を知ることで少しは負担を減らせる場合もありますよ。

「絶対にやってはいけない夜泣き対策」とは

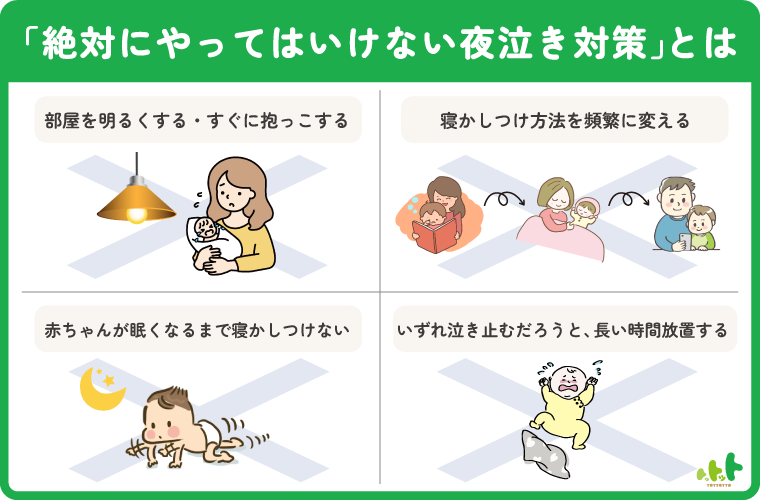

絶対にやってはいけない夜泣き対策は以下の4つです。

- 部屋を明るくする・すぐに抱っこする

- 寝かしつけ方法を頻繁に変える

- 赤ちゃんが眠くなるまで寝かしつけない

- いずれ泣き止むだろうと、長い時間放置する

よかれと思ってやっている対策が実は逆効果になっている可能性もあるため、参考にしてください。

部屋を明るくする・すぐに抱っこする

夜泣きをしたらすぐに部屋を明るくしたり、抱っこするのはNGです。

うとうと眠くて泣いている場合は、逆に覚醒してさらに泣いてしまうこともあります。

夜泣きをしたときは1〜3分程度様子を見て、泣いている原因を確認しましょう。

「お腹が空いている」「オムツが汚れている」など、原因が分かればそれに対応してください。

様子をみても泣き止みそうにないと感じたら、あやしてあげましょう。

また、体内時計が未発達の赤ちゃんは、明るい時に起きて暗い時に寝るというサイクルを学んでいる最中です。

夜は部屋を暗くして、赤ちゃんが再び睡眠に戻りやすい環境を整えてあげてください。

寝かしつけ方法を頻繁に変える

寝かしつけが上手くいかないと別の方法を試したくなりますが、寝かしつけの方法を頻繁に変えるのは良くありません。

同じ寝かしつけ方法を繰り返すことで、赤ちゃんは徐々に寝るまでのルーティンを覚えていきます。

常に同じ入眠の流れには安心感を覚えますが、逆にいつもと違う寝かしつけ方法は刺激となって目を覚ましてしまう原因に。

まずは同じ方法を1週間以上続けて、それでも効果がない場合は別の方法を試してみましょう。

赤ちゃんが眠くなるまで寝かしつけしない

生活リズムが乱れる可能性があるので、赤ちゃんが眠くなるまで待つのは避けましょう。

寝るのが遅くなると生活リズムが乱れていき、夜中にぐっすり眠れなくなって夜泣きに繋がる可能性があります。

赤ちゃんが寝るまでに時間がかかる場合は、就寝前の数十分間は部屋の光量を落とすなど寝る準備が整うようにサポートしてあげましょう。

またお昼寝をさせ過ぎると、昼夜の乱れに繋がるので注意が必要です。

また、赤ちゃんは大人と比べて体温を調節する機能が未熟なので、部屋の温度や寝る時の服装に気を付けると良いでしょう。

いずれ泣き止むだろうと、長い時間放置する

夜泣きしている赤ちゃんを長時間放置するのは、NGです。

理由は以下の通り。

・体調不良のサインを見逃す可能性があるから

・赤ちゃんとの信頼関係が崩れてしまう可能性があるから

赤ちゃんは泣くことで不快なことを伝えようとすることがあります。

体調が悪くてないている可能性があるので、放置せずに随時状況を確認してください。

また、赤ちゃんは「泣いているのに、来てくれない…!」というところで、自身の訴えに対してパパやママが反応してくれないと「自分って愛されてないのかな」と、本能で誤解してしまう恐れがあるので、気を付けてください。

夜泣きが続くとママ・パパもイライラしたり疲れてしまいますが、完全に放置はしないようにしましょう。

ただ少し離れるのは問題ないので、どうしてもイライラしてしまう場合は15分程度など時間を決めて赤ちゃんを見守ってみてください。

赤ちゃんがそのまま泣き疲れて寝ることもあるので、自分のストレスとも向き合い、時間を決めて距離をとってみても良いでしょう。

夜泣きが辛くても絶対にやってはいけない言動

ここからは、夜泣きが辛くても絶対にやってはいけない言動について解説します。

- 強く揺さぶる・口を塞ぐ

- 大声で怒鳴る

- 自分を責める

赤ちゃんに重い障害が残る可能性や、命を落とす危険もあるためしっかりと確認しておきましょう。

強く揺さぶる・口を塞ぐ

夜泣きがひどくてイライラしてしまうことがあっても、赤ちゃんを強く揺さぶったり口をふさいだりしてはいけません。

赤ちゃんは頭が大きく首が未発達なので、激しく揺さぶると「揺さぶられ症候群」になるリスクがあります。

脳や目の奥に出血が起こり、意識障害などを引き起こす可能性があるため注意しましょう。

また、赤ちゃんの口をふさぐのは窒息のリスクが高く危険です。

どうしても夜泣きが辛いと感じる場合は、赤ちゃんが見える範囲で一旦離れて休憩しましょう。

お茶を飲んだり電話で誰かと話したりして、気持ちをリフレッシュすることも重要です。

大声で怒鳴る

赤ちゃんが泣き続けているとイライラすることもあると思いますが、大声で怒鳴らないよう注意しましょう。

怒鳴ってしまうと不安に繋がって、何時間も泣き続けてしまう恐れがあります。

もしストレスが溜まって怒鳴ってしまったら、抱きしめるなどスキンシップをとったり誰かに頼って眠る時間を確保しましょう。

自分を責める

夜泣きは成長過程において絶対に起こることなので、ママ・パパが自分を責める必要はありません。

赤ちゃんは言葉がまだ使えないので、してほしいことや不快に感じたことを泣いて伝えようとしているだけです。

決して「泣いているから、自分の育児や接し方がダメ」というわけではないので、安心してくださいね。

赤ちゃんの夜泣きはいつまで

夜泣きは1歳〜1歳半過ぎまでに落ち着く子が多いと言われていますが、個人差があります。

2〜3歳まで続く子もいれば、1歳ごろになって急に夜泣きが始まったという子も。

夜泣きは大人にとっても辛いものですが、赤ちゃんにとっては大切な成長過程です。

時期が来れば治まってくるので、赤ちゃんが成長している証として前向きに捉えると少しは気持ちが楽になるかもしれませんね。

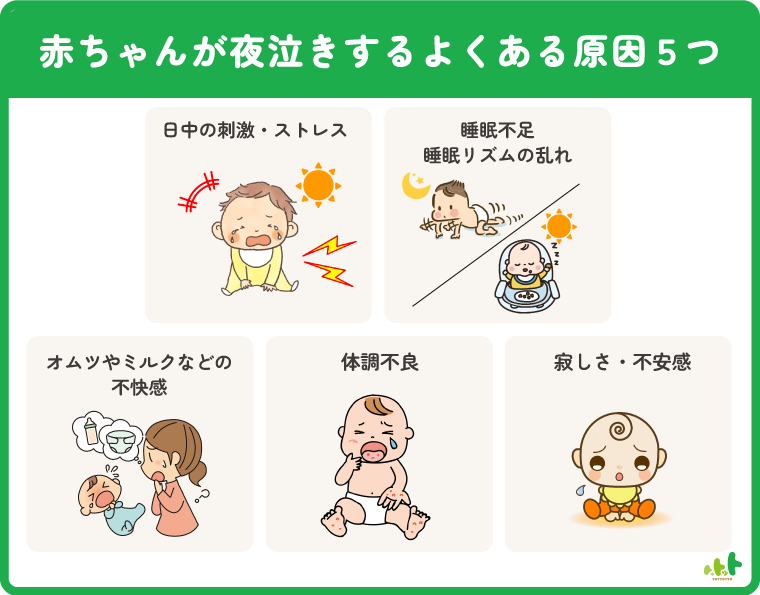

赤ちゃんの夜泣きの原因としてよくあるケース

赤ちゃんの夜泣きは、以下4つが原因の可能性があります。

- 日中の刺激・ストレス

- 睡眠不足・睡眠リズムの乱れ

- オムツやミルクなどの不快感

- 体調不良

- 寂しさ・不安感

ただし赤ちゃんの夜泣きは、まだ原因がわからないことも多く、どれにも当てはまらないこともあります。

あくまでも可能性を判断する材料として覚えておきましょう。

日中の刺激・ストレス

寝ている間に脳が日中の記憶を整理するため、以下の様な刺激やストレスがかかると夜泣きをすることがあります。

- 初めての場所に出かけた

- 知らない人と合った

- 新しい経験をした

一歩外に出れば、赤ちゃんにとっては視界に入るすべてが新しいことだらけです。

児童館や保育園に通い始めた、祖父母や友達に遊んでもらったなど、環境の変化が刺激やストレスになることも。

とはいえ、新しい体験や刺激は赤ちゃんの発達に重要なことなので、成長の過程として前向きに捉えましょう。

睡眠不足・睡眠リズムの乱れ

赤ちゃんは睡眠のリズムが未発達なため眠りから覚めやすく、眠いのに寝付けないなどの理由から夜泣きをすることがあります。

体内時計が未発達のうちは、睡眠のリズムを整えるためにも以下の方法を試してみてください。

- 同じ場所に寝かせる

- 寝かしつける方法を統一する

- 脚やお腹を優しくさすって睡眠モードに切り替える

なかなか寝ない赤ちゃんを夜遅くまで起こしておくことも、昼夜のリズムが整わず夜泣きの原因となります。

赤ちゃんが自然に眠くなるのを待つのではなく、寝る時間になったら寝かしつけてあげましょう。

オムツやミルクなどの不快感

オムツが汚れている、ミルクが欲しいといった「不快感」から夜泣きをしている場合もあります。

赤ちゃんが不快感を感じる主な原因と対処法は以下の通り。

| 不快感の原因 | 対処法 |

| オムツが汚れている | オムツを交換する |

| お腹が空いた | ミルクをあげる |

| 鼻がつまっている | 鼻水を綿棒やガーゼで優しく拭き取る |

| 暑い・寒い | 部屋の温度・湿度を調整し、服の着せすぎや寝具のかけすぎに注意する |

| 服や布団の肌触りが悪い | 服や布団を交換する

または寝る体制を変える |

| 不安・甘えたい | 優しく抱っこしてあげる |

不快感の原因を取り除いてあげることで泣きが止む場合も多いので、まずは上記を確認してみましょう。

体調不良

体調が悪くて眠れずに夜泣きをしているケースもあります。

以下の症状がないかチェックしてあげましょう。

- 発熱がないか

- 鼻がつまっていないか

- 肌をかゆがっていないか

- 便秘していないか

体温をはかるなど様子を見て、何かおかしい場合は小児科を受診してください。

「夜間で対処すべきかわからない」「病院を受診すべきか判断に迷う」という場合は、子ども医療電話相談事業(♯8000)の利用がおすすめです。

全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に転送されます。

小児科医・看護師から子どもの症状に応じた適切な対処法や受診する病院などのアドバイスが受けられます。

寂しさ・不安感

ママ・パパが家事などでそばから離れているなど、寂しさからくる不安感が夜泣きに繋がる場合もあります。

赤ちゃんはママのお腹の中から大きく環境が変わっていて、ストレスを受けやすいです。

人の気配がなくなると不安になることもあるので、できるだけ側にいる機会を増やしましょう。

おすすめの夜泣き対処法・上手な寝かしつけ方法

ここからは、おすすめの夜泣き対策を6つご紹介します。

| おすすめ夜泣き対策 | 対象年齢 |

| おくるみを使う | 生後0〜4ヶ月頃 |

| 授乳やオムツ交換をする | 0歳~1歳 |

| 足やお腹をさする | 0歳~3歳 |

| 睡眠環境を整える | 0歳~3歳 |

| 外の空気や音に触れさせる | 0歳~3歳 |

| 十分にスキンシップをとる | 0歳~3歳 |

赤ちゃんの夜泣きにどう対策すればいいのか悩んでいるママ・パパは、参考にしてくださいね。

おくるみ(スワドル)を使う

おくるみ(スワドル)を使うのは生後0〜4ヶ月頃の赤ちゃんに効果的です。

おくるみ(スワドル)に包まれている状態はママのお腹の中の状態に近いため、赤ちゃんが安心しやすくなります。

赤ちゃんが急にびくっと手足をひきつらせる「モロー反射」で目を覚ましてしまう場合にも、おくるみ(スワドル)は効果的。

モロー反射とは産まれた時から備わっている原始反射で、ちょっとした音や光など外部の刺激に対して反射的に起こす動きのことです。

問題のある動きではありませんが、おくるみ(スワドル)を使えばせっかく寝そうになっている赤ちゃんが起きてしまうのを予防することができます。

授乳やオムツ交換をする

0歳〜1歳の赤ちゃんは不快感から泣いていることもあるので、必要であれば授乳やオムツ交換をしてあげましょう。

赤ちゃんは言葉が話せないため、不快感を泣いて伝えようとします。

ただし夜泣きのたびに授乳をするのは飲ませすぎになるので、まずはオムツが汚れていないかをチェックしてください。

そのほか部屋の温度や着ている衣類の枚数調整、布団の肌触りといった不快要素を取り除いてあげます。

それでも泣き止まない場合はお腹が空いている可能性があるので、母乳やミルクを与えてみましょう。

足やお腹をさする

0歳~3歳頃など幅広い子どもにおいて、足やお腹を優しくさすってママやパパがそばにいる安心感を与えることも1つの対策です。

服の上から優しくトントンしたり、服から出ている足や手をそっと触れてあげるもの良いでしょう。

肌と肌が触れ合うことでオキシトシンという愛情ホルモンが分泌され、不安やストレスを抑制する効果もあると言われています。

冷たい手でいきなり触るのは逆効果になるので、暖かい手で優しく触ってあげましょう。

睡眠環境を整える

0歳~3歳頃など幅広い子どもにおける夜泣き対策として、眠るための環境をしっかりと整えてあげることも大切です。

まずは以下のことを確認してみましょう。

- 部屋を暗くする

- 温度・湿度を調整する

- 話し声や生活音に気を付ける

- 服の着せすぎに注意する

赤ちゃんが正しい睡眠リズムを覚えるためにも、日頃から家庭の生活リズムを整えてあげることも重要です。

また、体温調整ができない赤ちゃんにとって服の着せすぎは乳幼児突然死症候群(SIDS)の原因の1つと言われています。

顔色を確認して、普段よりも赤くなっていたら着せすぎを疑いましょう。

外の空気や音に触れさせる

0歳~3歳頃など幅広い子どもにおける夜泣き対策として、外の空気や音に触れることで気分を変えることも1つの方法です。

何をしても泣き止まないといった場合は、少し環境を変えてみるのも良いでしょう。

抱っこをしながら少し窓を開けたり、ドライブに連れ出すのもおすすめです。

ドライブは車の振動が心地よい刺激となり、安心して寝てくれる場合もあります。

ママ・パパの気分転換にもなるので、余裕がある時はぜひ試してみてください。

十分にスキンシップをとる

0歳~3歳頃など幅広い子どもにおいて、「甘えたい」という思いから夜泣きに繋がっている可能性もあるので、スキンシップをとるよう心がけてみましょう。

ママ・パパが忙しく、疲れているときは向き合う時間をとるのが難しいかもしれません。

夜泣きをして甘えることもあるので、なんで泣いているのかわからない時は手を握って話したり抱っこしてあげましょう。

就寝前にスキンシップの時間をつくると、夜泣きが減らせるかもしれないので試してみてください。

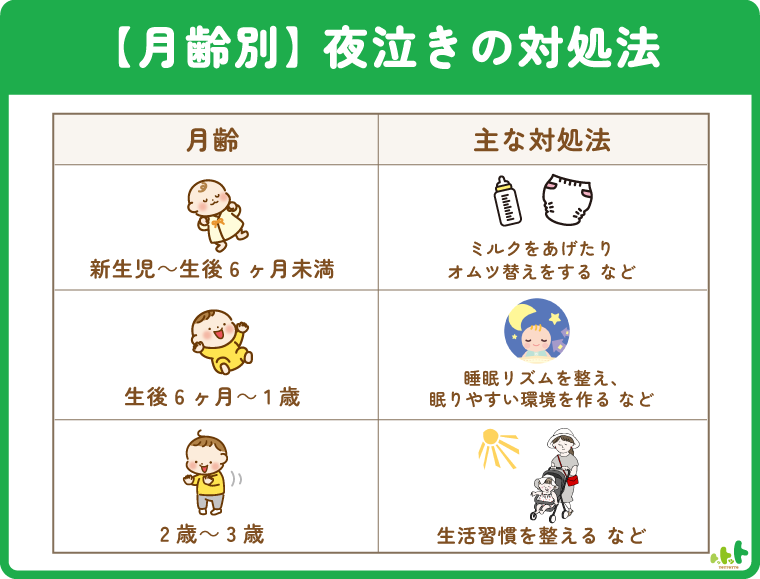

月齢別の対処法

ここからは月齢別に、子どもの夜泣きの原因と対策をご紹介します。

- 新生児~生後6ヶ月未満

- 生後6ヶ月~1歳

- 2歳~3歳

赤ちゃんは成長が著しく、月齢によって対応が変わってくるためぜひ参考にしてください。

新生児~生後6ヶ月未満

産まれたばかりの赤ちゃんは主にミルクやオムツなどの不快感や、睡眠リズムがうまく取れなくて泣いていることが多いです。

この時期の赤ちゃんは昼夜の区別なく短い睡眠を繰り返し、一日に合計15〜18時間も寝ています。

3〜4時間おきに目を覚ますので、その度にミルクやオムツ替えといったお世話が必要です。

なかなかまとまった睡眠時間がとれず、寝不足になるママ・パパも少なくありません。

「家事はすべてに完璧を求めず手抜きをする」「交代で睡眠をとる」などして、身体をいたわってあげましょう。

生後6ヶ月~1歳

生後6ヶ月頃から赤ちゃんの脳が急激に発達するため、脳が受けた刺激を睡眠中に処理しきれず夜泣きに繋がることが多いです。

この時期の赤ちゃんは睡眠リズムを整え、眠りやすい状態をつくってあげることが大切になります。

なるべく寝かしつけ方法は統一して、睡眠モードに入りやすいルーティンをつくってあげると良いでしょう。

睡眠リズムについては以下の見出しでも解説しているので、参考にしてください。

>>睡眠不足・睡眠リズムの乱れ

2歳~3歳

2歳頃になると睡眠サイクルが整い夜泣きも治まってきますが、外での活動が増えたり卒乳など環境の変化から夜泣きをする場合もあります。

睡眠のリズムを整えることと、寝る前に刺激を与えないことを意識しましょう。

- 朝は早めに起こす

- 日中に身体を動かして遊ばせる

- 15時以降の夕寝をさせない

- 寝る前にスマホやテレビを見せない

- 寝る時は部屋を暗くする

また、3歳を過ぎて急に夜泣きが始まる場合は「夜驚症(やきょうしょう)」の場合もあります。

夜驚症について詳しくは後述しているので、ご覧ください。

夜泣きがひどい時って病気なの?

以下のような、夜泣きと症状が似ている病気もあります。

- 睡眠障害

- 夜驚症

- 発達障害

ひどい夜泣きで病気の可能性を心配している方は、参考にしてください。

睡眠障害

具合が悪い訳でもなく、眠る環境を整えても夜泣きがひどい場合は「乳幼児慢性不眠障害」の可能性があります。

生後6ヶ月以降で夜間に睡眠困難の症状があり、昼間の活動に支障をきたしているかが判断基準です。

【夜間睡眠困難の症状】

- 連続して8時間以下しか眠れない

- 途中で3回以上目が覚める

- 再入眠に20分以上かかる

- 22時以降にしか入眠できない

- 8時以降にしか起床できない

- 眠る時刻・起きる時刻が定まらない(日ごとに90分以上のばらつきがある)

【昼間の症状】

- 不機嫌

- かんしゃく

- 不活発

- 動作緩慢

- 眠気

- 不規則な昼寝

子どもの脳の発育・発達に影響を及ぼす危険性があるため、上記のような症状が続く場合は小児科へ相談しましょう。

夜驚症

夜泣きと症状が似ていますが、「夜驚症」という病気もあります。

夜驚症の特徴は以下の通りです。

- かん高い叫び声や泣き声をあげて突然目を覚ます

- 興奮・恐怖・怯えている様子がみられる

- 汗をかいて心拍が速くなり、息がハアハアしている

- 呼びかけても聞こえず外部からの反応に乏しい

- 目を覚ました後はほとんど何も覚えていない

脳が部分的に目覚めることで起こると考えられており、脳の一部は眠っている状態なので声をかけても聞こえていないように見えます。

3〜12歳くらいの子どもに多く見られ、発達にともなって自然と良くなっていくため特別な治療は必要ありません。

抱きしめながらなだめたり、無理に目を覚まさせようとすると逆に興奮してしまいます。

寝ている周りに危険なものを置かないようにして、窓や階段からの転落に注意しながら静かに見守ってあげましょう。

発達障害

発達障害のある子どもは睡眠のリズムが乱れやすい傾向にあり、夜泣きや夜驚症を経験することが多いと言われています。

ただし夜泣き自体は発達障害の直接的サインと考えられておらず、夜驚症を経験する子どもがすべて発達障害を持つ訳でもありません。

1歳ごろの段階で発達障害を診断するのは難しく、早くても3歳頃からと言われています。

夜泣きにより日中の行動や発達に影響を及ぼしている場合は、小児科医に相談しながら発達を見守って行きましょう。

ママやパパが頑張っても夜泣きすることがある

赤ちゃんの夜泣きには原因がないことも多く、ママやパパが頑張っても夜泣きすることがあります。

親が悪いわけではなく、夜泣きは赤ちゃんの成長の過程として仕方ない部分が多いです。

「脳が発達してきているのだ」や「幼い時期だけ」などと思って、気負いせずに接してみましょう。

どうしても夜泣きの対応が辛くなった時は、祖父母を頼ったり地域の一時預かり・ベビーシッター等を利用して周りに頼ることも大切です。

【一時預かり】

1日や数時間単位で子どもを預けられるサービス。

比較的安価な料金で利用できる一方で、人気の地域は直前での予約がとりづらいことも。

【ベビーシッター】

保護者の代わりに子どもを預かり、面倒を見てくれるサービス。

希望時間に自宅まできてくれて預けにいく必要がないのがメリット。

料金は比較的、一時預かりよりも高価な傾向にある。

短時間でも育児から離れてリフレッシュする時間をつくることで、子どもと向き合いやすくなるでしょう。

慌てずに対処するために

初めての育児・初めての夜泣きにどうしていいか分からず慌ててしまわないよう、よくある原因を事前に理解して置くことが大切です。

何をしても泣き止まない赤ちゃんに慌ててしまい、強く揺さぶってしまうと意識障害などを引き起こすリスクもあります。

まずは赤ちゃんが落ち着いて眠れる環境を整えるため、日ごろの生活習慣を整えるところから意識していきましょう。

どうしても心配になったら、友人やクリニック・地域の相談窓口などへ

「なぜうちの子は夜泣きが多いの?」「こんなに夜泣きがひどいのは初めて」など、どうしても心配になったら一人で抱え込まずに相談しましょう。友人や家族に悩みを聞いてもらうだけで気持ちが楽になることもあります。

睡眠障害や発達障害、そのほか病気が心配になった場合は、クリニックや地域の窓口にも相談するのがおすすめです。

【子育て支援センター】

乳幼児やその保護者が交流を図る場所。

公共施設や空き店舗、公民館、保育所(保育園)などの児童福祉施設、小児科医院の医療施設などで子育てにかかわる相談や情報の提供、助言などの援助を行っています。

【各自治体の子育てに関する相談窓口】

こどもが抱えるさまざまな困難について相談できる窓口。

【子ども医療電話相談事業(♯8000)】

全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に転送。

小児科医・看護師から、子どもの症状に応じた適切な対処法や受診する病院などのアドバイスが受けられます。

専門家から適切なアドバイスをもらうことで、安心できることもあるでしょう。

夜泣きはママ・パパにとって辛いものですが、専門家や子育て支援所の力を借りながら無理をせず乗り切りましょう。

赤ちゃんの夜泣きとうまく付き合って、乗り越えよう

個人差はあるものの、夜泣きは、赤ちゃんが成長していく過程で必ずついてくるものです。

なかなか夜泣きがおさまらない状態が続いてしまうと、心の余裕がなくなり、ついつい自分を責めたり、周りにイライラをぶつけてしまいたくなったりするかもしれません。

しかし、赤ちゃんが夜泣いてしまうからといって、ママ・パパ自身が悪いわけではありません。自分を過度に攻めずに「赤ちゃんはギャンギャン泣いてしまうものだ」くらいに、ラクに考えるようにしてみてください。

また、ママ・パパ自身が精神的に安定しない状態が続くようであれば、祖父母や周囲の友達に相談したり、サポート制度を活用したりしてみるといいでしょう。

夜泣きは成長と共に時期が過ぎれば終わります。ママだからパパだからと気負わずご自身の心と体をいたわり、周囲のサポートを受けながら、辛い時期を乗り越えましょう。