マネー

マネー

「産休中は定期健診や入院費用にお金がかかる…」

「給与の支給がないから生活費が心配…ボーナスは支給されるのかな?」

給与がもらえない産休中は、ボーナスが支給されるのか気になりますよね。

この記事では、産休・育休中にボーナスがもらえるのかについて解説します。

賞与金額の計算方法や仕組みも紹介するので、産休中のお金のやりくりへの不安を軽減できるでしょう。

また、社会保険料や産休申請時の注意点についても解説するので、出産を控えている方はぜひご覧ください。

|

【この記事で分かること】 ・産休や育休中にボーナスがもらえるのか |

産休・育休中でもボーナスはもらえる?

結論、会社ごとの支給要件を満たしていれば産休・育休中でもボーナスは支給されます。

基本給は支給されないことが多いですが、原則として会社に在籍している従業員には産休・育休中でもボーナスが支給されることがほとんどです。

その理由は、男女雇用機会均等対策基本方針で女性労働者の妊娠や出産を理由に不利益な扱いをしてはならないと定められているため。

|

均等法第9条では、女性労働者の結婚・妊娠・出産退職制、女性労働者の結婚を理由とする解雇、 女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱い(P.29 ~ 32 参照)を禁止しています。 引用:厚生労働省 |

産休を理由にボーナスを支払わないことは女性労働者の不利益になるため、ボーナスを全く支給しないことは法令違反に該当するといえます。

産休中のボーナス(賞与)で減額される理由は

ボーナス査定対象期間に産休期間が含まれている場合、ボーナスが減額される可能性があります。査定対象期間中ずっと産休を取得していた場合、ボーナスが全く支払われないこともあるでしょう。

一方、査定対象期間と産休取得期間が全く被っていない場合はボーナスが満額支給されることも。

各会社の就業規則では、以下のようなボーナス支給の条件が定められていることが多いです。

・金額の査定対象期間

・金額の計算方法

ボーナス支給の条件は会社によって異なるため、在籍している会社の就業規則を確認しましょう。

産休・育休中のボーナス(賞与)の計算方法と社会保険料

産休・育休中のボーナスの支給額は、本来支給される金額×(査定対象期間の出勤日数÷査定対象期間の所定労働日数)と考えていいでしょう。

一般的に、ボーナスは「基準額×平均支給月数×評価係数」で計算されることが多いです。

この額が本来支給される金額に当たります。

| ボーナスの金額は、「基準額×平均支給月数×評価係数」で計算されるのが一般的です。 基準額とは「基本給と各種手当てを含めた金額」を指し、平均支給月数は「ボーナスの所定内給与に対する割合の平均」のことです。また、評価係数は、人事評価の結果で決まる数値で、人によって異なります。 引用:三菱UFJ銀行 |

例えば、4〜9月のボーナス査定対象期間の、8〜9月に産休を取得した場合の支給金額の計算方法の例は以下の通りです。

| 査定対象期間 | 4~9月(6ヶ月間) |

| 産休取得期間 | 8~9月(2ヶ月間) |

| 所定労働日数に対する

出勤日数の割合 |

2/3 |

| 支給される金額 | 本来支給される金額×2/3 |

計算方法や、産休・育休の期間も出勤扱いになるかは会社によって異なるため、各会社の就業規則を確認しましょう。

健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、基本的に産休・育休中は免除されます。

免除される期間は、休業開始月から休業終了の前の月までとなります。

産休・育休の申請を受けた会社が全国の事務センターや年金事務所に申請をしてくれます。

産休・育休中のボーナスもらえない場合は?

ボーナスが支給されない場合の理由として、会社の業績が悪化したことや給与体系が年俸制であることがあげられます。

前者の場合、就業規則に業績の悪化によりボーナスの減額・不支給の可能性があると記載されていることが考えられるでしょう。

年俸制とは1年単位で給与の総額が決定される給与体系のことで、ボーナスを含む給与金額を割った金額が月ごとに支給される仕組みです。

産休・育休中は給与が支給されないため、年俸制の場合は給与内のボーナスにあたる金額も支給されないと考えられます。

そもそも産休・育休にまつわる知識

産休とは出産前の期間に休む産前休業と、産後の身体を回復させるための産後休業の総称です。

母体保護の見地から労働基準法で定められた、出産するすべての人が取得できる制度といえます。

産休中や育休中は、以下のような経済的支援の受け取りが可能です。

| 手当の例 | 概要 | 支給額 |

| 出産育児一時金 | 出産時の経済的な負担を補助する目的の支援金。 | 通常は一児につき50万円(双子なら100万円)が支給 |

| 出産手当金 | 産休で会社を休み、給与の支払いが受けられないときに、健康保険の被保険者に対し給付される手当。 | 給与(標準報酬月額)のおおよそ2/3にあたる額が支給 |

| 育児休業給付金 | 育児休業中に給与が一定以上支払われなかった場合に、雇用保険から給付される手当。 | 育休開始から180日目までは給与(賃金月額)の67%、それ以降は50% |

参考:三菱UFJ信託銀行、2024年3月時点

ボーナスが支給された場合も、これらの手当が減額や不支給の対象にはなることは、ほぼないので安心してください。

手当の申請は、基本的に会社がおこなってくれます。

会社を通さずに自分で申請する場合は、所定の申請書を健康保険組合に提出する必要があるでしょう。

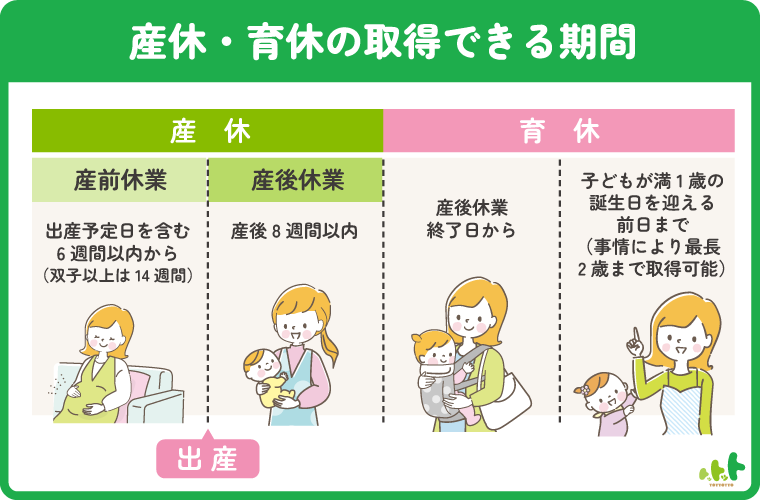

産休・育休はいつから取得できる

産休・育休の取得可能日について以下にまとめました。

| 休業開始日 | 休業終了日 | |

| 産休 | 産前は出産予定日を含む6週間以内から

(双子以上は14週間) |

産後8週間以内 |

| 育休 | 産後休業終了後から | 子どもが満1歳の誕生日を迎える前日まで※ |

※保育所に入れないなどの事情があれば、最長2歳まで取得可能。

参考:厚生労働省

出産予定日よりも出産日が遅れた場合は、差の日数分も産前休業に含まれます。

産後6週間は義務として就業不可と決められていますが、産前休業を取る場合は会社への申請が必要です。

育休を取得できるのは、原則子どもが満1歳の誕生日をむかえる前日まで。

育休は産前休業と同様に義務ではないため、育休開始日の1ヶ月前までに申請するようにしてくださいね。

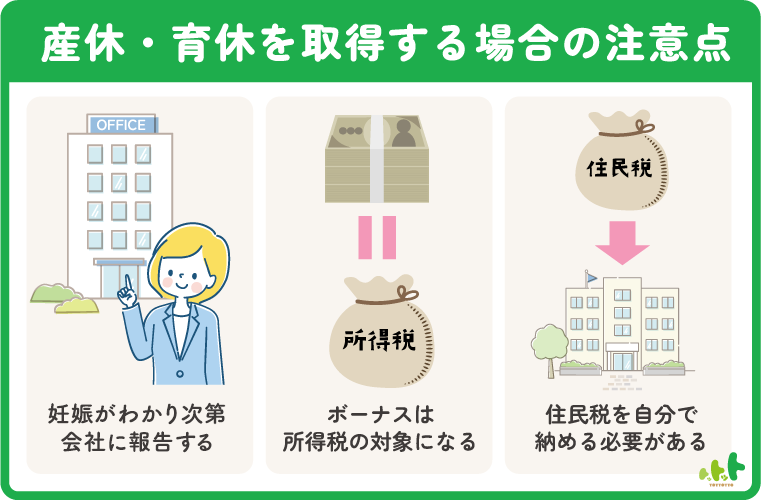

産休・育休を取得する場合の注意点

産休・育休を取得する場合は、以下の点に注意が必要です。

・妊娠がわかり次第会社に報告する

・ボーナスは所得税の対象になる

・住民税を自分で納める必要がある

産休や育休を取得する予定の方は、ぜひ参考にしてください。

妊娠がわかり次第会社に報告する

妊娠をしたら、就業規則を確認したうえですみやかに会社に報告しましょう。

出産予定日をもとに休業取得期間を決め、会社に産休・育休の取得を申請するようにしてください。

申請期限は、休業開始予定日の1ヶ月前まで。

ただ、担当している業務の引継ぎや相談が必要になる可能性があるため、なるべく早く会社に申請するのがおすすめです。

ボーナスは所得税の対象になる

育休・産休中であっても、ボーナスの支給があった場合は所得税の課税対象になります。

ただ、所得税はボーナスの金額から差し引く形で徴収されるため自分で納める必要はありません。

通常はボーナスから所得税とともに社会保険料も控除されますが、前述のとおり産休・育休中は社会保険が免除されます。

住民税を自分で納める必要がある

住民税は前年の所得から算出されるため、休業の前年に給与所得がある場合は課税対象です。

通常、住民税は給与から差し引く形で徴収されますが、給与が発生しない産休・育休中は自分で納める必要があります。

自治体から届く納付書をもとに、金融機関やコンビニエンスストア等で支払いをしてくださいね。

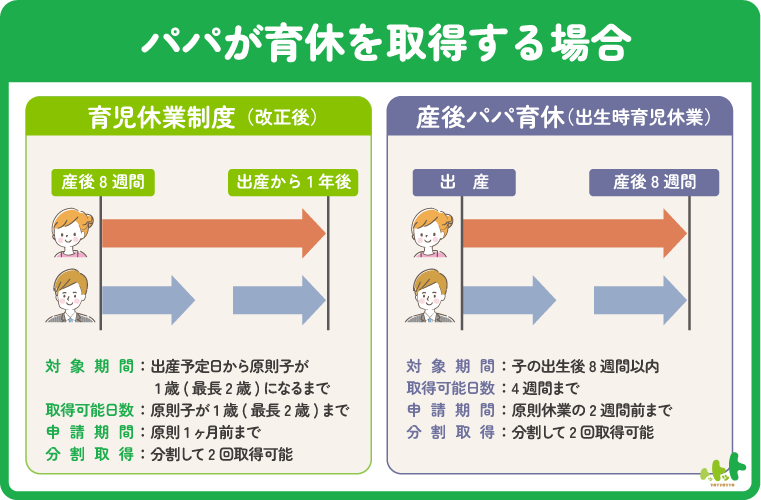

パパが育休を取得する場合

パパが育休を取得する場合の取得可能期間は、ママと同様に原則子どもが満1歳になるまでです。

2022年10月以降、パパは育休を分割して2回取得可能のため、夫婦で育休を交代できる回数が増えるでしょう。

| 制度名称 | 育児休業制度(改正後) | 産後パパ育休(出生時育児休業) |

| 対象期間 | 出産予定日から原則子が1歳(最長2歳)になるまで | 子の出生後8週間以内 |

| 取得可能日数 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 4週間まで |

| 申請期間 | 原則1ヶ月前まで | 原則休業の2週間前まで※1 |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |

分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |

| 休業中の就業 | 原則就業不可 | 労使協定※2を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1ヶ月前までとすることができます。

※2 労働者と使用者間で取り交わされる約束事を書面契約した協定のこと。

参考:厚生労働省

2022年10月に、「産後パパ育休」という出産直後の父親の育休取得を目的とする制度が新設されました。

「産後パパ育休」が通常の育休と異なる箇所は、会社との間で合意した範囲内なら休業中でも勤務可能な点となります。

この仕組みを利用すれば、パパは勤務を続けながら育児に参加できるでしょう。

また、ママ・パパともに育休を取得する場合、育休の対象になる子どもの年齢が1歳2ヶ月に延長される「パパママ育休プラス」という制度もあります。

産後にママ一人で育児をするのは心細いものです。

ママ・パパどちらも育休を取得すると、協力して育児を乗り越えられるでしょう。

産休・育休のボーナス(賞与)に関するよくある質問

産休・育休中のボーナスに関して、よくある質問をまとめました。

・産休・育休中にボーナスがもらえなかったらどうしたらいい?

・公務員は産休中でもボーナスが支給される?

・パパが育休を取ると今後の給料や昇進に影響はある?

休業中のお金のやりくりに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

産休・育休中にボーナスがもらえなかったらどうしたらいい?

産休・育休中にボーナスがもらえなかった場合は、就業規則を確認したうえで会社に相談しましょう。

女性労働者の妊娠や出産を理由に不利益な扱いをしてはならないと定められているため、賞与査定期間中に労働があれば、その分のボーナスを受け取れます。

万が一会社に対応してもらえなかった場合は、労働組合や労働センターに相談して会社への交渉や指導をしてもらうのも1つの方法です

ただ、労働組合や労働センターへの相談によって会社との関係性が悪化するおそれがあるため、慎重に判断してくださいね。

公務員は産休中でもボーナスが支給される?

公務員の場合も、産休・育休中でもボーナスが支給されます。

ボーナスと同様に、公務員は休業中でも給与や住宅手当なども支給されることがほとんど。

ただ、休業中も給与が満額支給されるため、出産手当金を受け取ることができません。

とはいえ公務員は給与や手当、ボーナスが通常通り支給されるため、出産による金銭面の不安は少ないでしょう。

パパが育休を取ると今後の給料や昇進に影響はある?

男性が育休を取得することによる昇給や昇進への不利益はないと考えていいでしょう。

労働局では、育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止に取り組んでいます。

|

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育児期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。 引用:厚生労働省 |

ただ、まだ男性の育休が浸透していない会社があるのも事実。

育休の取得を理由に人事評価が下がるなどの不利益があった場合は、労働組合や労働センターに相談することができます。

産休・育休のボーナス(賞与)のまとめ

本記事で説明した通り、産休・育休中にもボーナスがもらえる場合があります。

ただ会社によっては、減額などの規定があるので、まずは就業規則を確認するようにしましょう。

就業規則に記載があれば、ボーナスをもらうことは、あなたの権利です。

「働いていないのに、ボーナスほしいなんて言えない…」などは気にせずに、家計を守るためにアクションを起こすようにしましょう。