赤ちゃん・子育て

赤ちゃん・子育て

幼児期は、子どもの成長と発達にとても重要な時期ですね。

この時期に習い事をはじめることで、子どもたちはさまざまなスキルや興味を発見し、社会性を育んだり、自己肯定感を高めることができます。

昨今のオンライン学習やデジタル技術の発達により、習い事も多様化してる今、何を選ぶか悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、習い事をはじめる時期や人気の習い事、その習い事によって育まれる能力についてわかりやすく紹介します。

子どもの習い事について

まずは習い事をすることによって、子どもに対してどのような意義があるのかを見ていきましょう。

一般的な習い事の意義や事情

現在、多くの家庭が子どものために選ぶ習い事には、音楽、スポーツ、芸術、学習関連などがあります。

その中でも、音楽やアートなど、特定のスキルを磨くことで表現力や創造力の向上が期待できます。

また、スポーツ系の習い事は、体力や運動能力を高め、体を動かすことで楽しさを感じたり、協力することの大切さや、競争することを身につけることができます。

一般的な習い事:

- スポーツ系: 水泳、体操、ダンス、サッカー、バレエなど

- 音楽系: リトミック、ピアノ、歌など

- 芸術系: 書道、習字、絵画、工作など

- 学習系: 英会話、プログラミングなど

どの習い事にも共通することですが、新しいことに挑戦することで『できた!』という達成感や、先生やパパ・ママに褒められた時のうれしい気持ちは、自己肯定感へとつながっていきます。習い事を始めるのは、だいたい3歳から5歳ぐらいが多いようです。これは、子どもの言語能力や社会性が発達し、集団活動に参加できるようになる時期だからです。

トットットユーザーの状況

2024年6月にトットットのアプリユーザーに対して、子どもの教育や習い事についてアンケート調査をいたしました。その結果を見てみましょう。

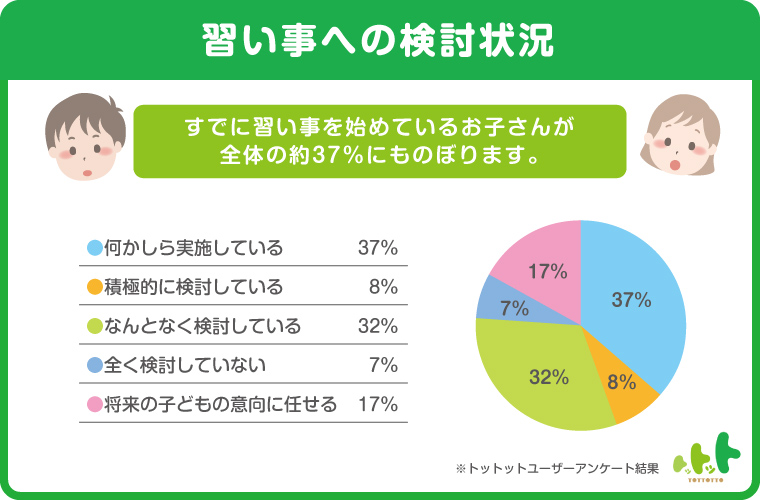

習い事への検討状況

すでに習い事をはじめているお子さんが全体の約37%にものぼります。

また、積極的に検討していたり、なんとなく検討している家庭が合わせて40%もいることから、習い事の大切さを感じながらも、どのような習い事を選択したら良いのか悩んでいるご家庭も多いようですね。

子どもの興味や性格を考えて選択するのも大事ですが、送迎や付き添いなど家庭のライフスタイルに見あった習い事を選ぶこともまた重要です。

無理のない範囲で子どもが楽しく続けられる環境を整えることがとても大事です。

開始している年齢

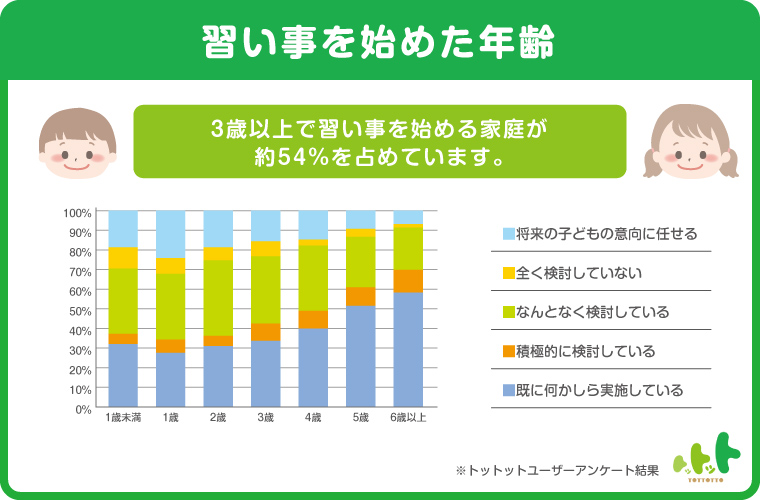

さらに、すでに習い事をはじめている子どもの年齢についても興味深いデータが得られています。

3歳以上で習い事を始める家庭が約54%を占めています。保育園や幼稚園に入園するなど、社会生活が始まる年齢であることが大きいようです。

また、2歳以上~3歳未満で習い事を始める家庭も約16%あり、早い段階から習い事を取り入れる家庭も少なくありません。1歳以上~2歳未満で習い事を始める家庭は約12%あります。

一方で、0~3ヶ月未満や3ヶ月以上~6ヶ月未満で習い事を始める家庭は比較的少ないですが、ベビースイミングやベビーリトミックなど、乳児期から始められる習い事もあります。

習い事の開始年齢と内容

それでは習い事を始める時期はいつが良いのでしょうか?

幼児期、つまり3歳から5歳ごろが推奨されていますが、これはあくまで目安に過ぎません。

実際には子ども一人ひとりの発達や興味によって違うため、最適な時期には個人差があります。

重要なのは、子どもが新しい経験を楽しみ、学ぶ意欲があるかどうかです。

一般的な習い事の開始年齢と内容を紹介するので、ご自身の子どもの年齢と照らし合わせてみてください。

0歳~1歳未満

この時期の習い事は、親子で楽しむことができる内容が中心となります。

音楽に合わせて親子で簡単なリズム運動をするベビーリトミックや、一緒にプールで遊ぶベビースイミングが人気です。赤ちゃんの成長と発達を促す活動が多く、親子の絆を深める機会にもなります。

1歳~2歳未満

この時期になると、少しずつママ・パパから離れて自分で行動することが増えてきます。好奇心旺盛な年齢のため、リトミックや体操教室など、体を動かす活動がおすすめです。

2歳~3歳未満

だいぶ言葉や社会性が発達しはじめるため、水泳、リトミック、体操教室なども、集団での活動や遊びができるようになってきます。

3歳以上

3歳を超えると、より多様な習い事が選べるようになります。サッカーやダンスなど、子どもの興味や特性に応じて、具体的なスキルを学べる習い事が増えてきます。

ピアノやバイオリンなどの楽器を使った習い事は専門スキルはもちろん、集中力や自己表現力の育成にもつながります。

人気の習い事とトレンドによる変化

これまで水泳、体操、サッカーなどのスポーツや、ピアノ、バイオリンなどの音楽教室が人気でしたが、現代のライフスタイルや教育のトレンドに合わせて、習い事の選択肢も広がりつつあります。

テクノロジーの進化により、プログラミングの習い事が急増しています。

例えば、幼児向けのプログラミング教室やロボット制作のワークショップも登場しています。

また、タブレットやデジタルペンを使ったアート教室が増え、伝統的な絵画と並行して人気があります。

運動系では、トランポリンやフィットネスのクラスが増え、個人でも楽しく体を動かすことが重視されています。

ほかにも、環境意識の高まりから、親子で環境について学ぶことを目的としたキャンプやアウトドアアクティビティ、環境保護やSDGsを学ぶためのプログラムやワークショップも増えています。

習い事を選ぶときのポイント・注意点

習い事は、子どもの成長をサポートする素晴らしい機会ですが、子どもに合った選び方と継続のための工夫が必要です。

ポイントは、興味を持って楽しく続けられるか、年齢や発達段階に応じたものを選んでいるか、送迎や予算など家庭生活の負担になっていないか、などです。

短期間で成果を求めるのではなく、長期的な視野で子どもの成長を見守ることが大切です。習い事が続けられるよう、子どものペースを尊重しましょう。

注意点は以下6つです。

- 過度な期待をかけない

- 無理強いをしない

- 安全面に配慮する

- 習い事の多重化を避ける

- 子どものフィードバックを大切にする

- 友達や他の家庭と比較しない

ママやパパの期待が過度に高まると、子どもにプレッシャーを与え、習い事自体がストレスになる可能性があります。

子どもが興味を示さない場合や、続けることにストレスを感じる場合には、無理に続けさせず、適切な時期にやめる勇気も必要です。

また、ママ・パパの興味であれもこれも手を出してしまいがちですが、多くの習い事を同時に行うと、子どもが疲れてしまうことがあります。習い事の数を適切に制限し、子どもが無理なく続けられるように気をつけてあげましょう。

そのためには、定期的に子どもの意見を聞き、子どもが楽しんでいるか、学びの効果を感じているかを把握することが重要です。

他の子どもや家庭と比較して、焦ることなく、自分の子どものペースに合わせた選択をすることも考えてあげてください。

子どもの個性や成長速度は人それぞれであることを忘れないようにしましょう。

よくある質問

ここでは習い事に関してよくある以下3つの質問について解説します。

習い事を嫌がる場合はどうすれば良いですか?

まず、子どもが嫌がる理由を聞いてみることが大切です。興味がなくなった、指導者との相性が悪い、プレッシャーを感じているなど、理由は様々です。無理強いせずに休む、他の習い事に変えるなどサポートをしてあげましょう。

自宅でできる習い事はありますか?

最近では、オンラインでできる習い事も増えています。英会話やプログラミング、ピアノのオンラインレッスンなど、自宅で気軽に始められる習い事が多数あります。

子どもが続けられるかどうか不安です。どうすれば良いですか?

最初は短期間の体験レッスンや、トライアル期間を設けて様子を見ると良いでしょう。子どもが楽しんで続けられるか見極め、無理なく始めることが大切です。また、習い事に対する子どものフィードバックを定期的に確認し、必要に応じて見直すことも重要です。

習い事を通じ子どもの成長へ

子どもが成長する過程で、習い事は大きな役割を果たします。

特に幼児期は、好奇心や学びの意欲が最も高まる時期なので、ママやパパとしては最適な環境を整えてあげたいと思いますよね。

習い事を通じて、子どもは新しいスキルを習得し、社会性やコミュニケーション能力を育むと同時に、自己肯定感や楽しさを体験することができます。

大切なのは、子ども一人一人の個性や興味に合った習い事を選び、無理のない範囲で楽しむことです。

習い事を選ぶ際には、子どもが楽しんで続けられることを最優先に考え、その過程での成長を見守りながらサポートしてあげたいですね。

今回ご紹介したことを参考に、ぜひ習い事を見つけてみてください。