赤ちゃん・子育て

赤ちゃん・子育て

「野菜を一切食べてくれない」「同じものばかり食べてしまう」など子どもの偏食に悩んでいませんか?

しかし偏食は子どもの成長過程でよく見られる現象とも言えるので、不安に感じすぎる必要はありません。

この記事では偏食の特徴や原因を詳しく解説するとともに、家庭でできる具体的な対策やレシピのアイデアをご紹介します。

またよくある疑問への回答や、偏食を子どもの成長の一部として捉える新しい視点もお伝えします。食事の時間にストレスを感じていたり悩んでいたりするママ・パパはぜひ最後までチェックしてください。

今しかない成長を楽しみながら、焦らずに子どもの食の世界を広げていきましょう。

子どもの偏食とは

子どもの偏食とは特定の食べ物を拒否したり、限られた種類の食べ物しか食べない行動のことです。偏食の子どもは特定の食材や食感を嫌がることが多く、食事の時間がストレスになることもあるでしょう。

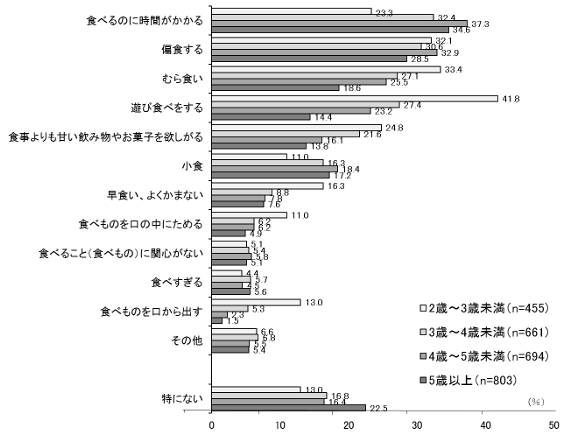

厚生労働省の調査からも、子どもの偏食に頭を悩ませている家庭の多さが分かります。

出典:厚生労働省

子どもの偏った食事はママ・パパにとって大きな心配の種となり、精神的な負担になることも少なくありません。

しかし時間が解決するケースも多いため、焦らず見守っていくことも大切です。

一般的な偏食のパターン

いくつかの典型的な偏食パターンを表にまとめてみました。

| 偏食パターン | 特徴 | 例 |

| 野菜嫌い | 緑黄色野菜を特に避ける | ・ブロッコリー ・ほうれん草 |

| 肉・魚嫌い | タンパク質源を避ける | ・牛肉 ・魚類 |

| 見た目・ 色へのこだわり |

特定の色・複数食材への混合を避ける | ・緑色の食べ物全般 ・混ぜご飯 |

| 食感へのこだわり | 特定の食感を好み、ほかを避ける | 好き:サクサク/トロトロ 嫌い:ねばねば |

| 味へのこだわり | 特定の味を好み、ほかを避ける | 好き:甘い/しょっぱい 嫌い:苦い |

| 新しい食べ物への抵抗 | 慣れた食べ物以外を拒否 | 同じものばかりを食べる |

| 特定のブランド 形状へのこだわり |

見た目や親しみやすさに影響される | ・特定のメーカーのヨーグルト ・星形のにんじん |

それぞれの子どもの好みや成長段階によって異なることがあるので、どのパターンに当てはまるか確認してみてください。

自分の子どもがどのパターンに当てはまるか観察することで、より良い対策を立てられるでしょう。

偏食は発達過程の一部でもある

子どもの偏食は発達過程の一部であり、視点を変えることが大切です。

偏食に不安を抱えるママやパパも多いですが、実は子どもの成長における重要な段階の一つと考えられています。

子どもは成長に伴い自己主張が強くなり、食べ物の好き嫌いをはっきりと表現するようになるでしょう。

これは2〜6歳頃に見られる「自我の芽生え」や「自己認識の発達」(※)と密接に関連しています。

参考:Nationl Library of Medicine

この時期の子どもは自分が独立した個人であることを認識し始め、その表現の一つとして食べ物の選択を通じて自己主張をおこなうのです。

これは単なるわがままではなく、自分の意思や好みを表現する力が育っている証拠でもあります。

そのため食事を通じて子どもの自立心や好奇心を育む良い機会と捉え、ポジティブな姿勢で接するようにしましょう。

偏食の原因

子どもが偏食をしてしまう場合、主に以下のような原因が挙げられます。

- 味覚の成長と食材への興味

- 家庭環境

今起こっている偏食は、成長過程が関係している可能性も。

子どもの偏食に不安を感じて手当たり次第に対応する前に、まずは原因を知り適切な対策へと繋げていきましょう。

味覚の成長と食材への興味

偏食の原因は、子どもの味覚の成長と食材への興味にあります。

3歳ごろの子どもは味覚の受容機能が完成する時期(※)とされており、新しい食材に対する興味・好みが変わりやすいです。

参考:J-STEGE

よってこの時期に偏食が見られるのは、自然なことだとも言えます。

味覚の発達について生まれたときは甘味を好む傾向(※)がありますが、成長とともに酸味や苦味などさまざまな味を感じ取れるように。

参考:厚生労働省

この過程で、一時的に特定の味を避ける場合があります。

例えば苦味を強く感じるようになった子どもが、以前は食べられていた野菜を拒否するといったケースです。

また子どもは見た目や色・形に興味を持つ一方で、見慣れない食材に対して警戒心を抱くこともあります。

これは人間が本能的に持つ、新しいものへの警戒心の表れと言えるでしょう。

子どもの好奇心や自己主張の強まりも、偏食の一因となることがあります。

自分の意思を示すために、食事の場面で好き嫌いを主張することもあるのです。

家庭環境

偏食の原因に、家庭環境が関わっている可能性も考えられます。

ママやパパが食事に対して過度に心配したり無理に食べさせようとすることが、子どもの食事に対する抵抗感を生む場合も。

また、食事の雰囲気も重要な要素です。

食事の時間にママやパパが子どもに対して厳しく接すると、子どもは食事に対してネガティブな感情を抱きやすくなります。

逆に家族全員が笑顔で会話を楽しみ和やかな雰囲気で食事の時間を過ごせると、子どもは食事に対しても前向きな気持ちになるでしょう。

さらにママやパパなど家族の食事の習慣も、子どもに影響を与えるため注意が必要です。

ママやパパが偏食であったり特定の食べ物を避ける場合、子どももそれを真似することがあります。

特定の味・食感に慣れる機会を失ってしまうので、成長してからもその食材を嫌う可能性も考えられるでしょう。

ママやパパがバランスの取れた食事を楽しむ姿を見せることで、子どもも自然と多様な食べ物に興味を持つようになります。

偏食への対策・ヒント

偏食への対策としておすすめな方法を、以下にまとめました。

- 食事を楽しい時間に

- 食材に親しむ

- レシピや食材を工夫する

なかなか食べてくれないと「どうして食べないの?」「しっかり栄養を取ってほしいのに」とどうしても焦りや不安を感じてしまいますよね。

しかし無理矢理食べさせるとその言動にトラウマを感じてしまい、余計に食べなくなってしまう可能性も。

そういった状況を避けるためにも、少しの工夫を日々積み重ねていきましょう。

食事を楽しい時間に

なかなか食べないからと無理やり食べさせるのではなく、楽しい雰囲気づくりを心がけることが大切です。

食事の時間を楽しいものにするためには、まず家族で和やかに食卓を囲むことから始めましょう。

テレビやスマートフォンを避け会話しながら食事をすることで、食べることに集中するため食事への興味が自然と湧き出ることもあります。

また子どもが苦手な食べ物に挑戦できたときは、たとえ少量でも大いに褒めることも大切なポイントです。

「よく頑張ったね!」「挑戦できてえらいね!」といった言葉かけは、子どもの自信につながります。

一方で食べられなかったときに叱ったり、無理に食べさせたりするのは逆効果。

子どものペースを尊重し、少しずつ慣れていけるよう見守ることが重要です。

食材に親しむ

食材との触れ合いを増やすことで、偏食の改善の可能性が広がります。

子どもと一緒に買い物へ行き、スーパーマーケットや八百屋さんでさまざまな食材を一緒に見たり触れたりすることから始めましょう。

野菜や果物の色や形・香りを楽しむことで食材への興味が芽生えるかもしれません。

また家庭菜園やプランターでの野菜作りもおすすめ。

種まきから収穫まで成長の過程を観察することで、食材への愛着が生まれ食べてみたいという気持ちが自然と湧いてくるでしょう。

調理の時間も大切な機会です。

エプロンをつけて野菜を洗ったり、簡単な作業を手伝ってもらったりしましょう。

この年齢になると子どもの運動能力や言語理解力が向上し、手先の器用さや全身のバランスが発達してきます。

包丁を使う作業は危険が伴う場合もありますが、野菜をちぎったりボウルに材料を入れたりといった安全な作業なら楽しく参加できます。

料理をしながら食材の変化を目の当たりにすることで、食べ物への関心も高まるでしょう。

さらに食材を使った工夫もしてみましょう。

野菜スタンプや果物の皮を使った工作で、食べ物を別の形で楽しむことにより苦手だった食材も身近に感じられるようになります。

遊びを通じて食材に慣れることで、実際に口にする抵抗感も徐々に和らいでいくでしょう。

日常生活の中で食材と触れ合う機会を意識的に増やすことが、偏食対策の重要なポイントとなります。

レシピや食材を工夫する

偏食の対応として、レシピや食材の工夫もおすすめです。

偏食をする子どもに対しておすすめのレシピは、苦手な野菜を細かく刻んで混ぜ込める「ハンバーグ」。(9ヶ月~11ヶ月目以降のお子さん向けです。)

| 材料 | 分量(4人分) |

| 合いびき肉 | 800g |

| 玉ねぎ | 中1/4個 |

| にんじん | 中1/4本 |

| 蓮根 | 50g |

| ほうれん草 | ゆでた状態 20g |

| しいたけ | 2個 |

| 卵 | L1個 |

| 生パン粉 | 1カップ |

| マヨネーズ | 大さじ2 |

| 牛乳 | 大さじ2 |

| 塩コショウ・ナツメグ | 適量 |

| しょうゆ・みりん | 大さじ2(ハンバーグ400g分) |

| 油 | 適量 |

細かく刻んで入れると、野菜の色合いが分からなくなったり食感・味が分かりにくくなるため子どもでも食べやすいです。。

野菜をピューレ状にしてスープやソースに加えて、嫌いな食材を自然に摂取する工夫も良いでしょう。

また子どもが好きなキャラクターの形に野菜を切り抜くのも、食べる意欲を引き出すのに役立ちます。

嫌いな食べ物でも調理法を変えれば好みが変化することもあるため、調理方法の工夫も重要です。

例えば野菜を蒸したり炒めたりすることで、異なる食感や風味を楽しめます。

またいつもの食事でも味付けを変えれば、子どもが新しい味に挑戦しやすくなるでしょう。

子どもが好む味を見つけることも、食べられるものを増やすために大切です。

偏食に関するよくある質問

子どもの偏食に関して、よくある質問や悩みは以下の通りです。

- 食べムラがある子どもへの対応はどうするべき?

- 同じものしか食べない場合の対処法を教えてほしい。

偏食と言っても食べたり食べなかったりする場合や同じものしか食べてくれないケースと、子どもによってさまざま。

それぞれの状況に合わせて、対応を変えてみてください。

食べムラがある子どもへの対応はどうするべき?

偏食と同様に子どもの食べムラに悩む家庭も多いですが、焦らず根気強く接することが大切です。

そのほか以下を意識してみてください。

- 無理に食べさせようとしない

- 食べる量と頻度に注目する

強制的に食べさせようとするとかえって食事時間が嫌な思い出となり、余計に食べなくなってしまう可能性も。

代わりに子どもの好きな食べ物を中心に、少しずつ新しい食材を取り入れていくことをおすすめします。

時には食べなかったものを後で与える柔軟な対応も必要ですが、基本的なルールは守るようにしましょう。

例えば「食事は決まった時間に食べる」「おやつの時間と量を決める」などのルールを設けることで、子どもの食生活にリズムができます。

また、一回の食事量が少なくても、一日を通して見れば必要な栄養を摂取できていることもあるので量と頻度への着目も大切。

食欲は日によって変動するものなので、長期的な視点で見守ることが重要です。

1ヶ月単位と長いスパンで考えてみると良いでしょう。

極端な食べムラが長期間続く場合は、小児科医や栄養士に相談することで何か方法が見つかるかもしれないので、偏食について悩みすぎないようにしましょう。

同じものしか食べない場合の対処法は?

子どもがたった一種類の食べ物しか受け付けない場合、どうしても深刻に考えてしまいがちです。

しかしネガティブに捉えすぎずこの唯一の食べ物を出発点として、少しずつ食の幅を広げていくと良いでしょう。

まず大切なのはその「唯一の食べ物」を否定せず、むしろ肯定的に捉えること。

例えば、現時点でバナナしか食べないとしましょう。

バナナは栄養価の高い果物で、カリウム・ビタミンB6・食物繊維を豊富に含んでいます。

まずはこのバナナを通じて、一定の栄養摂取ができていることを肯定的に捉えましょう。「バナナは体にいいんだよ。食べられてえらいね!」など、ポジティブな声がけをすることによって、食べることの楽しさや自信を育てることにつながります。

バナナをスムージーにしてみたり、ヨーグルトに添えてみるのもおすすめです。他の食材と組み合わせながら、子どもの反応を見て少しずつアレンジしてみましょう。

白ごはんしか食べない場合は、おにぎりにして具を工夫します。一緒に作ることで興味を持ってくれるかもしれません。

チーズや細切れ野菜をまぜたリゾットも親子で料理するのにおすすめです。

肉しか食べない場合は、先ほど紹介したようにハンバーグに野菜をまぜたり、少量のパン粉やおからを加え、他の栄養素も摂取できるように工夫します。

「今食べられるもの」を大切にしながら少しずつ食の世界を広げていくことで、将来的にはバランスの取れた食生活につながっていくはずです。

最初は子どもの好きな食べ物を中心として、少しずつ新しい食材を取り入れていきましょう。

新しい食材を少しでも食べたときには、しっかり褒めてあげることで、食事が楽しい体験となり、子どもは他の食材にも興味を持つようになります。

偏食対策して子どもと一緒に成長を楽しむ

偏食の改善には、焦らず以下のような対策をしながら粘り強く取り組むことが大切です。

- 食事を楽しい時間に

- 食材に親しむ

- 具体的なレシピと食材の工夫

子どもの好みや成長に合わせて、少しずつ新しい味・食感を取り入れていくことで、徐々に食の幅を広げられます。

成長過程で味覚と食材への興味が変化していくことを理解し、長い目で見守ることが偏食への対策の第一歩となるでしょう。

偏食をするようになるということは、子どもがしっかり成長している証拠でもあります。

過度にネガティブに捉えずに、楽しみながら子どもの食の世界を広げていきましょう。