赤ちゃん・子育て

赤ちゃん・子育て

赤ちゃんとのバスタイムは、親子の触れ合いの大切な時間。生まれたばかりのころはベビーバスが活躍しますが、「いつ卒業したらいいの?」「その後はどうやって大人と一緒のお風呂に入れたらいいの?」と悩む0歳ママもいるのではないでしょうか。

デリケートな赤ちゃんとの入浴は、衛生面も気になりますよね。

さらにベビーバス卒業後、ワンオペお風呂の場合は、安全に配慮しつつどのように乗り切ったらいいのかは気がかりですよね。

ベビーバスの卒業時期の目安や、卒業後の赤ちゃんとの安心・快適なバスタイムの過ごし方について、先輩ママの知恵を交えながらご紹介します。

ベビーバス卒業はいつ?月齢ごとの目安とサイン

ベビーバスの卒業時期に明確な決まりはありませんが、先輩ママたちの経験に基づくと、一般的には以下の時期にベビーバスの卒業を検討するケースが多いようです。

もちろん赤ちゃんの成長には個人差がありますし、ご家庭の沐浴環境やワンオペか否かなどによっても「どのタイミングで卒業するか」は変わってきますが、「わが家ではどうしようかな?」と考えるうえで、ほかのママたちの傾向は参考になりますよね。

赤ちゃんの成長とベビーバスのタイプによって、卒業を検討する時期がいくつかあります。ご紹介していきましょう。

検討①生後1ヵ月ごろ:沐浴卒業の時期

新生児期を終え、沐浴に慣れてきた生後1ヵ月ごろは、ベビーバスの卒業を検討する第一ステージです。

沐浴を行っている環境によって、ママたちの「腰が痛い」「ママも一緒にお風呂に入りたい」などさまざまな理由でベビーバスを卒業するかどうするかどうかを考えはじめる時期といえます。

一方で、「首がすわってないから不安」「沐浴になれてきて意外とスムーズにできていて楽ちん」といった理由から、意外にも生後1ヵ月を過ぎても引き続きベビーバスを使用しているママも少なくありませんよ。

卒業のサイン

- 赤ちゃんの成長に合わせて、ベビーバスのサイズ感が合っているか確認しましょう。

- 大人用の浴槽に入れる練習として、無理ない範囲で洗い場でのシャワーなどに少しずつ慣らしていくのもいいかもしれません。

- ベビーバス卒業後の待機場所や、入浴方法について情報収集を始めるのもおすすめです。

検討②生後3ヵ月ごろ:体が大きくなってきたサイン

生後3ヵ月ごろになると赤ちゃんの体重も増え、手足の動きも活発になってきます。すると、ベビーバスの中で支えるママ&パパの負担も増えてきます。赤ちゃんも手足を伸ばすと窮屈そうにしたり、お湯に入れる際に「狭くなってきたな」と感じることもあるでしょう。

どんなベビーバスを使っているかにもよりますが、これも卒業を考えるサインのひとつです。

卒業のサイン

- ベビーバスの中で手足をバタつかせ、狭そうにしている

- お湯に入れるときに、以前より窮屈で洗いにくい

- ベビーバスの縁に赤ちゃんが手や足をかけて、不安定になることがある

検討③生後4〜5ヵ月ごろ:寝返りが始まったら要注意

この時期になると、寝返りができるようになる赤ちゃんも増えてきます。ベビーバスのなかで体をそらせたり、予期せぬ動きをすることがあるため、目が離せなくなります。

ベビーバスがひっくり返ってしまったり、深さによっては万が一寝返りをしてしまった際に危険な場合も。より安全な方法への移行を検討し始める時期といえるでしょう。

卒業のサイン

- ベビーバスの中で寝返りをしようとする

- 体をよじらせるなど、動きが活発になる

- ママが支えていても、不安定に感じることがある

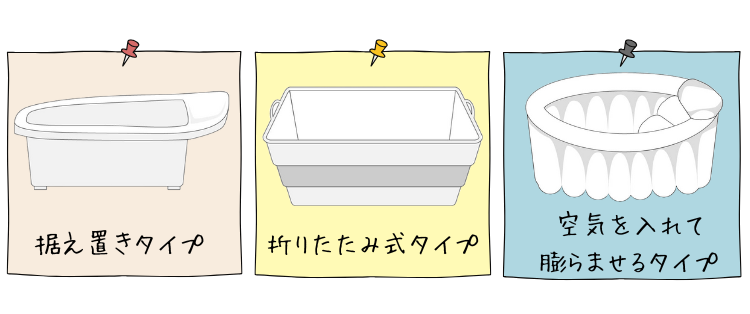

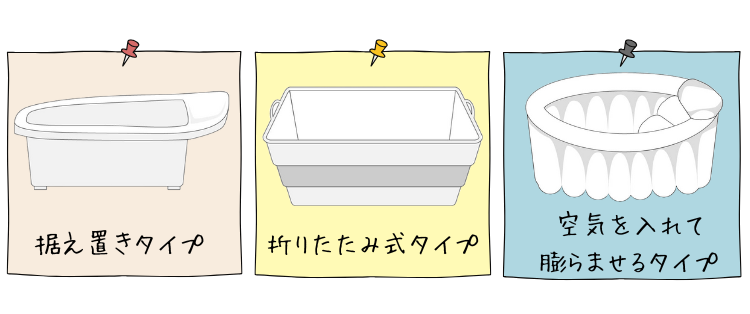

ベビーバスのタイプによって異なる卒業時期

ベビーバスにはさまざまな種類があり、その形状や素材が卒業のタイミングに影響を与えることもあります。

プラスチック製の据え置きタイプ

安定感があるので沐浴の時期にはとても使いやすい一方で、場所を取るので大人と一緒の浴槽に浸かることにしたあとは、ベビーチェアに移行するママ&パパが多いようです。

折りたたみ式タイプ

なかにベビーチェアをセットできるものなど、さまざまな機能をもったものがあるので、機能によって卒業のタイミングも異なります。プラスチック製のものと比べて長く使っているママたちの声を聞きます。

空気を入れて膨らませるタイプ

クッション性があるので、洗い場で長く使っているママ&パパが多いようです。一方で安定感は劣るので、沐浴の時期には注意が必要です。

このように、どんなベビーバスを使っているかによって、ベビーバスの卒業を意識するタイミングも変わってくるかもしれません。

意外と使えるベビーバスの使い道〜ママたちのリアル

先輩ママたちに卒業を決めた際のエピソードを教えてもらいました!

「洗い場で活用してます」(生後4ヵ月のママ)

うちの子は体が大きめで、2ヵ月を過ぎたころからベビーバスの中では体を洗いにくくなってきました。大人と一緒のお湯でも大丈夫かまだ少し心配でしたが、思い切って抱っこしながら湯船につかることに。洗い場に滑り止めマットを敷いても直接寝かせるのは気が引けるので、ベビーバスにはお湯をはらずに、そこに寝かして長く使っていました。バスチェアを買うか迷いましたが、なんとかなりました。

「兄弟がいるので早めに卒業!」(生後5ヵ月のママ)

2歳のお兄ちゃんと3人でお風呂に入るため、ベビーバスがあると狭くなってしまうので、座れるようになったらバスチェアに座らせ、ベビーバスは卒業しました。兄と一緒に湯船に短時間だけ大人用の浴槽に浅めにお湯をはってつかっています。

「つかまり立ちが始まったのがきっかけ」(生後9ヵ月のママ)

つかまり立ちをするのがちょっと遅めだったので、空気を入れてふくらませるタイプのベビーバスを比較的長く使っていたのですが、いよいよ立とうとしはじめて、滑ると怖いのでいまは畳んでしまってあります。でも、歩けるようになったらもう一度出してみて、ミニ浴槽がわりに使ったら湯冷めしなくていいかな?などと考えて保管しています。

これらのエピソードからもわかるように、卒業のタイミングは赤ちゃんの成長や家庭の状況によってさまざまです。そのタイミングの違いには、どんなベビーバスを使っているのかも大きく影響しそうですね。

ベビーバス卒業後〜入浴の手順はどうすればいい?

ベビーバスを卒業したら、いよいよ大人と一緒のお風呂に挑戦です。

けれど、意外とこの手順が慣れるまで悩ましいのです!

とくにワンオペで赤ちゃんをお風呂に入れるのは大変です。

ここからは、安全に、そして少しでも楽に入れるための方法を先輩ママたちから教えてもらいました。

ワンオペお風呂の基本の手順とポイント

先輩ママたちが実践している、赤ちゃんとの基本的な入浴手順とポイントをご紹介します。

①準備がお風呂上がりをスムーズに!

✔️ タオル、おむつ、着替えを手の届く場所に準備しておきましょう。ママのヘアバンドやバスローブがあると、お風呂上がりがよりスムーズに。

✔️ ベビーローションなどのスキンケア用品もすぐに使えるように用意しておくようにしましょう。

②赤ちゃんを安全な場所に待機させる

つかまり立ちをするようになった赤ちゃんは、脱衣所で動き回ってしまうことも。浴室内にマットやバスチェアを用意して、目の届く範囲で待たせるようにしましょう。

【先輩ママのアイデア】 寒い季節は浴室暖房をつけて、赤ちゃんが冷えないように工夫しているママも。脱衣所に危険なものが多い場合は、浴室で待機させる方が安心ですね。

【注意!】 どんな状況でも、赤ちゃんから目を離さないでください。浴槽に手を伸ばせるようになった赤ちゃんを、ひとりで待たせるのは危険ですよ。

③ママが先にさっと自分を洗う

洗うのは、赤ちゃんが先? ママが先?と悩むポイントですが、お風呂用おもちゃなどで遊ばせて先にママが洗ってしまう方がおすすめ! というママの声が多かったですよ。

「赤ちゃんがお風呂場にあきてしまわないうちに自分のことを!」と先輩ママからアドバイスをいただきました。

【先輩ママのアイデア】ママのケア用品は、ボディ&フェイスソープやリンスインシャンプーなど、時短アイテムを活用するのがおすすめです。

ベビーバスに浅めにお湯をためて、赤ちゃんの体が冷えないようにしても!*目を離さないようにくれぐれも気をつけましょう。

④赤ちゃんを洗う

滑りやすい洗い場では、赤ちゃんを立たせないように注意しましょう。ママの膝の間に座らせたり、浴槽の縁につかまらせて洗うと安定します。

【先輩ママのアイデア】泡で出てくるタイプのベビーソープは、片手でも使いやすく、泡立てる手間もかからないので便利ですよ。

⑤一緒に湯船につかる

お湯の温度は38〜40℃を目安に、短時間(5分以内)で済ませましょう。数を数えたり歌ったりしながら、親子のスキンシップを楽しんでくださいね。

⑥素早くあがる

先にママ自身が体を拭いてから、赤ちゃんを抱き上げて、やさしく拭いてあげましょう。

このとき、ママはヘアバンドやバスローブがあると便利です。最近は、ベビー用のバスローブやフード付きタオルなどもありますよ。

⑦スキンケアと着替え

赤ちゃんの肌は乾燥しやすいので、お風呂上がりすぐにスキンケアをしましょう。スキンケアは、乾燥しがちな秋冬だけでなく、春夏にもするようにしましょう。

ベビーバス卒業後のバスタイムを安心して楽しむために

ベビーバスはいつまで? と気になっていたママ&パパ。いかがでしたか?先輩ママたちの体験をもとにわが家スタイルをみつけられそうですか?

ベビーバス卒業のタイミングは、赤ちゃんの成長に合わせて自然な流れでOKです。今回ご紹介した先輩ママたちの声を参考に、生後1ヶ月ごろから赤ちゃんの様子を観察して、ご家庭に合ったタイミングをみつけてくださいね。

大切なのは、その後も赤ちゃんが安全に、そしてワンオペのママも少しでも楽にお風呂に入れる工夫をすることです。

ベビーバスの卒業後も、じっとしていない赤ちゃんとのお風呂は毎日大変かと思います。本来疲れを癒すバスタイムが、とくにワンオペでは重労働。ぜひご夫婦で協力しあいながら、平日はママのワンオペでも週末はパパが担当するなど、分担できるといいですね。

赤ちゃんとの温かいバスタイムをぜひスキンシップタイムとして楽しんでくださいね。