赤ちゃん・子育て

赤ちゃん・子育て

ワンオペ育児、つまり1人で子育てをこなすことは、現代のママやパパたちにとって大変な課題です。

この記事では、ワンオペ育児がなぜ辛いのかその理由を探り、不安やストレスを乗り越えるためのコツを徹底解説します。

具体的な内容としては、以下の通りです。

- ワンオペ育児がもたらす育児・家事・仕事の三重苦のストレス

- ワンオペ育児で感じる孤独や疲労の正体

- そもそもワンオペ育児になってしまう理由や夫婦関係の問題

さらに、実践的な対処法も紹介しますので、ママやパパがワンオペ育児のストレスや悩みを乗り越えて、より幸せな家庭を築けるようサポートします。

ワンオペ育児はなぜ辛いのか?

ワンオペ育児が辛い理由は、子どもの世話をしながら家事や仕事にも取り組むため、自分の時間がなくなり心身の疲労が蓄積するからです。

具体例として、子どもが泣いたり病気になったりしたときに、一人で対処しなければならないため、精神的なストレスが大きくなります。

また、子育て、家事、仕事を同時進行させることで、どれかを十分にできていないという罪悪感がうまれることもあります。

さらに、ママやパパのご両親や友人との交流が減り、孤独感が増すこともワンオペ育児の辛さにつながります。

これらの要因が重なり、ワンオペ育児が辛いと感じる理由となっています。

現代ママ・パパに共通するワンオペ育児の悩み

ママやパパがワンオペ育児で悩む理由の一例は、次の通りです。

- 特に初めての育児で子どもの気持ちや反応に対応しきれている自信がない。

- 家事や仕事との両立で閉塞感を感じる。

- 無理をして働いているが生活は厳しい。

- パパもしくはママとの関係やコミュニケーションがうまくいかず、子育てに支障が出る。

- 自分の体調が悪くなり、子どもに悪影響を与えるのではないかと心配になる

これらは、現代ママやパパがワンオペ育児で感じる悩みの一部ですが、これらが複合して悩みが増幅されることもあります。

育児・家事・仕事の三重苦がもたらすストレス

育児・家事・仕事の三重苦がもたらすストレスとは、次のようなものです。

- 時間的ストレス: 休む暇がなく、自分のための時間が持てない。

- 精神的ストレス: どれか一つに集中できず、全てが中途半端な状態になる。

- 体力的ストレス: 子育て、家事、仕事を順番にこなすことで、疲労が溜まり続ける。

- 社会的ストレス: SNSでの他人との比較や、周りからの期待に応えられない不安。

- 人間関係のストレス: ママ・パパの夫婦間のコミュニケーションがうまくいかない、友人との交流が減る。

これらのストレスが蓄積されることで、心身の健康に悪影響を及ぼすことがあります。

ワンオペ育児で感じる孤独と疲労の正体とは

ワンオペ育児で感じる孤独と疲労の正体は、ママ・パパを支える両親や友人と疎遠になってしまうことや、毎日の育児・家事・仕事の連続による疲労です。

孤独感は、パパもしくはママとのコミュニケーション不足や友人との交流が減ることで増加します。

疲労は、育児や家事、仕事の負担が集中し、心身の休息が取れていないことが原因です。

これらの状況が絡み合い、ワンオペ育児で感じる孤独と疲労が生まれてしまうことになります。

そもそもワンオペ育児になってしまう理由とは?

ワンオペ育児になってしまう理由はいくつかあります。

まず、パパの仕事が忙しいことが考えられます。

共働き家庭の場合ではママ・パパが働いている場合、子どもを見る時間が限られてしまい、育児に負担がかかります。

また、仕事のポリシーによっては、会社が家庭に理解を示してくれないこともあります。

次に、ママやパパのご両親などに協力を仰ぎづらい環境にあることも理由の1つです。

両親などの家族が遠方に住んでいたり、同居していても育児に参加しなかったり、高齢で手伝えなかったりする場合、ワンオペ育児が始まります。

また、保育園の入園が難しいことも原因の一つです。

待機児童問題が解決されていない地域では、必要な時期に保育園に預けられず、育児の負担が増えます。

ワンオペ育児はどのような状態のこと?

ワンオペ育児とは、一人で子どもの育児や家事をこなすことを指します。具体的には、以下のような状況です。

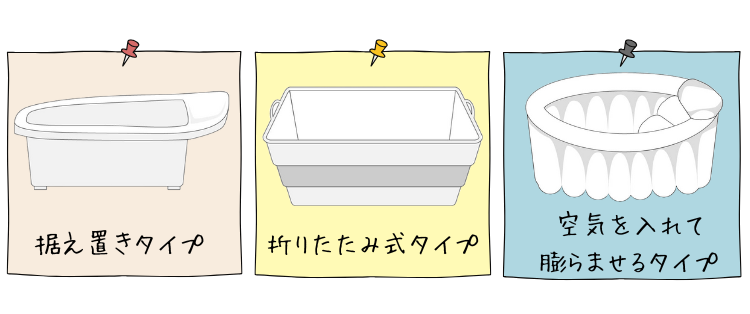

- 子どものお世話(オムツ替え、食事、入浴など)を一人で行う

- 子どもとの遊びや学習を一人でサポートする

- 家事(料理、洗濯、掃除など)を一人でこなす

- 育児相談や悩みを一人で解決する

ワンオペ育児は、一人で育児と家事を担うことで、肉体的・精神的なストレスが大きくなるリスクがあります。

共働きや単身赴任がワンオペ育児になる原因

共働きや単身赴任がワンオペ育児になる原因は、ママ・パパにおける夫婦間の役割分担と育児に関する価値観の違いです。

共働きの場合、ママ・パパ共に仕事があるため、子どもを見る時間が限られます。

その結果、ママが育児の主軸を担ってしまうことが多く、ワンオペ育児が始まります。

また、単身赴任の場合、そもそもパパが家庭から離れているため、自動的にママが育児を担当することになります。

ワンオペ育児を回避するためには、ママとパパが夫婦で協力し合い、役割分担を明確にすることが大切です。

また、お互いの価値観を尊重し、家庭の状況に応じて協力する姿勢が重要です。

ワンオペ育児で試される夫婦関係

ワンオペ育児はママとパパの関係に、亀裂を生じさせる可能性があります。

一人で育児や家事を担うママは疲労が蓄積し、イライラが募ります。

加えて、育児に参加しないパパに対して、不満や非難が募ることになります。

このような状況に陥らないために、ママとパパのコミュニケーションを大切にしましょう。

・パパの仕事が大変なのはわかる、仕事が休みの日はゆっくりしてほしいけど、せめて、洗濯したり、子どもをお風呂にいれてくれれば助かる

・ゴミは朝まとめておくので、朝出社するタイミングでついでにゴミ出ししてくれたら助かる

など、お互いの思いや悩みを共有し、理解し合うことが重要です。

また、育児や家事の役割分担を明確にし、協力し合う姿勢を持つことが大切です。

パパが家庭や育児に興味を持ち、参加してもらえるように、子どもの状況や家事の状況をこまめに連携するようにしましょう。パパが「子どもがかわいい」「ママは家事頑張っている」という感情を持つようになれば、自然に協力的になってくれるはずです。

協力的でないパパに対するママの不満

ママたちが協力的でないパパに対して抱く不満とは、主に子育てや家事を一手に引き受けている自分への手助けがないことです。

育児に必要な負担が増し、ストレスが溜まりやすくなってしまいます。

例えば、赤ちゃんの泣き声で夜中に何度も起きなければならないママは、翌日の仕事や家事が辛くなる一方、パパは寝たまま。

ママは、自分が頑張っているのにパパが無関心であると感じ、孤独や悩みが深まります。

特に、初めての育児を経験しているママやパパにとって、パパが育児に協力的でないことには、以下のような理由があります。

・育児経験がない:初めての育児なので、育児の方法やスキルがなく、どうやってママへ協力したら良いのか分からない。自信が無いから躊躇している。

・育児に対する意識の差:子育ての重要性に対してママとパパの責任感に差がある。育児はママの役割と考え、パパとしての責任を感じていない。

・仕事優先:仕事に忙しく、家事や育児にさく時間の余裕がない。

子どもへの愛や家事を頑張っていることを、しっかり伝え、お互いを尊重しながら、少しでも役割分担してもらえるようにすれば、パパが協力的になってくれる可能性があります。

また、家族で一緒に過ごす時間がない場合も、ママはストレスが溜まる傾向にあります。

パパとのコミュニケーションが大切な理由

ママとパパの夫婦間でのコミュニケーションが大切な理由は、日々の生活や悩みを共有し、互いの理解を深めることで、家庭内での協力関係が築けるからです。

例えば、子どもが夜泣きをして寝不足になっているママが、パパに自分の不安やストレスを話すことで、夫も対処方法を考えたり家事を手伝うようになります。

また、子ども自身も家族と話すことで、親の愛情や接し方を学び、自信や安心感を得ることができます。

家族全員が協力し合うことによって、子育ても家事もスムーズに進み、ストレスが軽減されるでしょう。

積極的なコミュニケーションが家庭の円満に繋がります。

子育ての負担分担を模索する夫婦のエピソードを紹介

子育ての負担分担を模索するママ・パパのエピソードとして、夫婦同士で「子どもの日」を設ける方法があります。

「子どもの日」では、ママ・パパが交代で子どもの世話や遊び相手を担当する日のこと。

残りの時間で片方は仕事や趣味に専念することができます。

この方法は、双方が子育てや自分の時間を両立できるだけでなく、互いが子どもと過ごす時間を増やすことができ、ママとパパの夫婦間の絆も深まります。

また、家事についても、食事の準備や洗濯、掃除など、それぞれが得意な分野やタスクを担当することで効率的に進めることができます。

これによって、互いの協力体制が整い、子育ての負担が軽減されるでしょう。

ワンオペ育児が辛いときの対処法

ワンオペ育児が辛いときの対処法は、まず自分の心に余裕をもつこと。

適度な休みや趣味の時間を確保し、メンタルヘルスを大切することが何よりも重要です。

また、友人や親戚、近所のママ友と情報交換し、悩みを相談できる人を作ることも大切です。地域によっては子どもの月齢が同じママやパパのコミュニティーが存在することもあります。

自分が辛い状況で「他の人の時間を奪うのは申し訳ない」と思うかもしれませんが、あなたが悩んでいる状況を伝えれば、相談に乗ってくれるはずです。

特にママ友は同じ悩みを抱えている可能性が高いので、あなたが相談するママ友の気分を楽にすることにつながるかもしれません。

周囲の人からのアドバイスや励ましによって、心が楽になるかもしれません。

加えて、家事に追われている時こそ、まずは「完璧」を目指そうとするのを一度やめて、スケジュールを立て、無理のない範囲で家事をこなすようにすることも得策です。

その中で、手抜きができる家事や、家族が手伝えるものを見つけることで、負担を軽減することができます。

また、外部のサポートも活用しましょう。

保育園や自治体・地域の子育て支援サービス、家事代行サービスを利用することで、ワンオペ育児の負担を軽減することができます。心と体のバランスを保つことが、ワンオペ育児を乗り切るカギとなります。

ママたちが実践しているおすすめストレス解消法

周りのママたちが実践しているおすすめのストレス解消法を紹介します。

ワンオペ育児に限らず、育児でかかえるストレスを解消する方法になるので、参考にしてみましょう。

まず、自分へのご褒美を設定することで、子育てや家事の合間にリフレッシュできます。

例えば、美味しいお菓子を食べたり、お気に入りのドリンクを楽しむなど、ご褒美はご自身のテンションが上がるものを設定しましょう。

次に、趣味や特技を見つけて、自分の時間を大切にしているママもいます。

子どもが寝た後の時間を利用して、リラックスできる趣味に没頭しましょう。

ベビーシッターさんに子ども預けたりして、ゆっくりできる時間を捻出することも、時には有効です。

また「ヨガ」や「ストレッチ」もストレス解消に効果的です。

自宅で手軽に取り入れられる運動で、全身の筋肉をほぐし、リラックス効果があります。どうしても辛くなったら、気持ちを吐き出すことも大切。

パパや友人、家族と話し合い、悩みを共有することで気持ちが楽になります。

家事代行サービスや保育園を活用するメリット

ワンオペ育児や共働き家庭にとって、家事代行サービスや保育園の活用は大変有益です。

家事代行サービスを利用することで、家事の負担を軽減し、自分の時間を増やすことが出来ます。

1回単発で3,000円~で利用でき、月1回でも費用相場は6,000円~10,000円になるので、お財布と相談しながら活用してみることも選択肢に入れてみてください。

また、保育園に子どもを預けることで、家事や自分の時間に集中できる時間を確保できます。子どもは保育園で他の子どもたちと触れ合い、社会性やコミュニケーション能力を身につけるチャンスも増えます。

副次的な効果として家事代行サービスや保育園を利用することで、夫婦間の協力も円滑になることがあります。

家事や育児の負担を分散することで、お互いのストレスが軽減され、良好な家庭環境が築けるでしょう。

SNSで仲間を作り、共感や励ましを受ける方法

SNSを活用して仲間を作り、共感や励ましを受ける方法を紹介します。

まず、「ハッシュタグ」を利用して、同じ悩みや興味を持つ人を見つけましょう。例えば、「#子育て」「#ワンオペ育児」などのハッシュタグで、同じ状況の人と繋がれます。

次に、オンラインコミュニティやグループに参加することもおすすめ。

XやLINEなどのSNS内には、育児に関するコミュニティやグループが多数存在し、そこで悩みや経験をシェアすることができます。

また、積極的にコメントやいいね!をし、他のママたちとコミュニケーションを図りましょう。他の人からのコメントや励ましも心強いものです。

さらに、リアルタイムでの交流も大切。SNS上で企画されるオンラインイベントに参加することで、より深い繋がりを築くことができます。

SNSを活用している有名人や専門家のアカウントをフォローし、役立つ情報やアイデアを得ることも効果的です。

ワンオペ育児をサポートする社会の仕組み

ワンオペ育児をサポートする社会の仕組みについて解説します。

まず、保育所や認定こども園等の公的施設の整備が進んでおり、子どもを安心して預けられる場が増えています。

また、企業の働き方改革によって、育児休暇や時短勤務などの制度が整備され、仕事と家庭の両立がしやすくなっています。

さらに、地域密着型の支援も増えています。地域の子育て支援センターや子育てサークルで相談や情報交換ができるほか、自治体やNPOが実施している子育て支援プログラムに参加することができます。

また、家事代行サービスやベビーシッターなどの民間サービスも普及しており、育児や家事の負担を軽減することができます。

税制面でも、所得税や住民税の控除があったり、子ども手当や児童扶養手当などの給付制度があります。

最後に、インターネットやSNSを通じて、遠く離れた場所に住む人たちとも繋がりやすくなり、情報交換や悩みの相談がスムーズに行えるようになりました。これらの仕組みが、ワンオペ育児を乗り越える力となっています。

地域や行政による子育て支援の事例

地域や行政による子育て支援は、様々な形で展開されています。例えば、“子育て応援マンション”では、自治体が家賃補助や住民との交流をサポートしています。

また、子育て支援センターや保育園での一時預かりサービスが地域によって提供され、子育てに疲れた親たちが心身をリフレッシュする時間を確保できます。

家事代行サービスやシッターサービスに対しても補助を用意している地域もあります。

さらに、地域ボランティアが行う子育てサークルや、住民同士で助け合う取り組みも広がっています。

政府や地域が充実させている子育て支援策を利用することで、ワンオペ育児の負担が軽減されるでしょう。

完璧を目指さなくてもよい!家事の効率化や手抜き家事のススメ

ワンオペ育児のストレス軽減として、家事を効率化するためには、以下の方法がおすすめです。

– 一度に沢山の家事を行わず、時間を決めて少しずつこなしていく

– 家事ローテーションを作成し、パパと協力する

– 時短家電や便利グッズを活用して作業を効率化する

これらの方法を取り入れることで、家事の負担を減らし、ワンオペ育児のストレスを軽減できます。

手抜き家事の具体例として、以下のような方法があります。

– 調理機能付きの炊飯器を使って、炊飯以外の料理にも活用する

– お弁当の作り置きや、冷凍食品を上手に活用する

– すべて自炊するのではなく、時には総菜やレトルト食品などをあわせて食事を用意する

これらの手抜き家事を実践することで、家事の効率化を図り、ワンオペ育児を乗り越えましょう。

ワンオペ育児の辛さを乗り越えるために

ワンオペ育児を乗り越えるためには、まずはパパやご両親とコミュニケーションをとりながら、相互理解を醸成したり、協力してもらえる体制をつくっていくことが重要です。

企業や行政の育児支援制度を活用し、家事を効率化することも可能です。

また、手抜き家事を取り入れることで、ママやパパの負担を減らすことができます。家族や地域と協力しながら、少しずつワンオペ育児のストレスを軽減していきましょう。

まずは、本記事で紹介した方法を試してみて、ワンオペ育児を少しでも楽しめるようになりましょう。